『4つの即興曲』(作品142, D 935)の自筆譜

創作背景

フランツ・シューベルト(1797-1828)は、病気や金銭面での苦悩を抱えながらも、最晩年の1820年代後半に驚くべき創造性を発揮し、膨大な量の作品を残しました。即興曲集D.935は1827年12月に作曲されました。これは、同年夏または秋に完成させた即興曲集D.899(作品90)に続く作品であり、当時のサロンコンサートなどの音楽の集いで自ら演奏するための曲として作曲された可能性があります。

この時期のシューベルトは特に創造的な時期を迎えており、『ピアノ三重奏曲第1番 変ロ長調』(作品99, D 898)、『同第2番 変ホ長調』(作品100, D 929)、『ヴァイオリンとピアノのための幻想曲 ハ長調』(D 934)など約30曲あまりの作品を残しています。

「即興曲(Impromptu)」という名称は、もともとはボヘミアの作曲家ヤン・ヴァーツラフ・ヴォジーシェクが使用したもので、シューベルトはその流れを汲む形でこのジャンルに取り組みました。当時、自筆譜には「即興曲5番〜8番」と記されており、D.899の続編として構想されていたことがわかります。

しかし、出版社トビアス・ハスリンガーはD.935の出版に消極的でした。また1828年10月(シューベルトが亡くなる前月)には、ショット社からも「フランスでは売れない」として出版を拒否されてしまいました。そのため、この作品集はシューベルトの死後11年が経過した1839年に、アントン・ディアベリによってようやくウィーンで出版されることになりました。

作品の全体構成

D.935の4曲は単なる小品集ではなく、互いに関連し合った一連の作品として捉えることができます。実際、ロベルト・シューマンやアルフレート・アインシュタインなどの音楽学者は、この4曲をソナタの各楽章のように扱うべきだと主張していました。ただし、この見解については現代の音楽学者の間で議論が続いています。

全体を通じて、シューベルト特有の調性計画や主題の扱い方、豊かな和声感覚が存分に活かされた作品となっています。また、それぞれの曲が異なる形式を持ちながらも、全体として統一感のある構成になっているのも特徴的です。

各曲の詳細解説

第1曲:ヘ短調(アレグロ・モデラート)

第1曲は展開部を欠いたソナタ形式(または大きな複合二部形式)で書かれています。下降音階を基調とした第1主題から始まり、右手の豊富な装飾音が特徴的です。シューベルトは演奏者に大きな負担を強いる装飾を故意に使用することで、落ち着きのない演奏を避けようとしたと考えられています。

第2主題は変イ短調で提示され、右手と左手の交差が印象的です。これは同時期に作曲した『ピアノソナタ第20番 イ長調』(D 959)と同様の手法です。全体としてF短調とF長調を行き来する調性の揺れが感情的な深みを生み出しています。

この曲は規模が大きく、ソナタの第1楽章を思わせる壮大さがあるため、当時の出版社にとって「売れる小品」というイメージから外れた作品でした。シューマンはこの曲を「明らかにソナタの第1楽章」と評しています。

演奏上のポイント:

- 冒頭の主題はドラマチックに、しかし即興的な雰囲気を持って演奏すること

- 中間部の「対話的な」パッセージでは、左右の手の間の音楽的な会話を意識すること

- 装飾音は流れを妨げないよう、しなやかに演奏すること

第2曲:変イ長調(アレグレット)

第2曲は複合三部形式で書かれた優雅なメヌエット風の楽章です。冒頭の旋律はベートーヴェンの『ピアノソナタ第12番 変イ長調《葬送》』の第1楽章を彷彿とさせます。音楽学者アルフレート・アインシュタインは、ベートーヴェンの『ピアノ三重奏曲第6番 変ホ長調』の第3楽章との類似性も指摘しています。

中間部(トリオ)は下属調の変ニ長調となり、軽やかな3連符のアルペッジョが続きます。この部分は外側の部分と性格が対照的で、連続する三連符の動きの中から、隠れた旋律線が浮かび上がってくるような効果があります。

演奏上のポイント:

- 主部の和音は歌うように、旋律を際立たせること

- トリオのアルペッジョは流れるように、しかし内部の旋律線を意識して演奏すること

- 一貫した3拍子のリズム感を保ちつつ、自然な呼吸を意識すること

第3曲:変ロ長調(アンダンテ)

第3曲は本曲集の中で最も有名な曲であり、主題と5つの変奏からなる変奏曲形式で書かれています。主題はシューベルトの劇付随音楽『キプロスの女王ロザムンデ』(作品26, D 797)から採られたもので、『弦楽四重奏曲第13番 イ短調《ロザムンデ》』(作品29, D 804)の第2楽章でも引用されています。この主題再利用はシューベルトが自作の素材を異なる文脈で活用する手法を示しています。

各変奏の特徴は以下の通りです:

- 第1変奏:付点リズムの流れるような変奏、中声部に巧みな分散和音を組み込む

- 第2変奏:装飾音のついた6度の和声による変奏、左手のオクターヴが印象的

- 第3変奏:同主調である変ロ短調に転調、三連符が全曲を支配する情熱的な変奏

- 第4変奏:変ト長調となり、ロマン的なF♭音を含む右手の速い分散和音が特徴

- 第5変奏:音階を元にした華麗な変奏、演奏技術が特に必要とされる

興味深いことに、シューマンはこの曲を「平凡な主題と、同じく平凡な一連の変奏」と評していますが、現代では本曲集の中でも特に人気が高い曲となっています。

演奏上のポイント:

- 主題は単純明快に、歌うように演奏すること

- 各変奏のキャラクターの違いを明確に表現すること

- 第3変奏(短調)では情熱的な表現を、最終変奏では技巧的な表現を心がけること

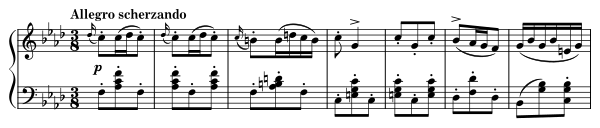

第4曲:ヘ短調(アレグロ・スケルツァンド)

第4曲はスケルツォ風のラプソディに近い性格を持ち、曲集のフィナーレにふさわしい華やかさを備えています。「C-C-D♭-C-C-C-D♭-C」という装飾音がついた特徴的な主題で始まり、中間部は変イ長調と変イ短調を行き来します。

本曲集の中で最も演奏技術が要求される作品であり、オクターヴのユニゾンで演奏される音階やアルペッジョ、分散和音、3度の素早いパッセージ、トリルなど、さまざまなピアノの演奏技法を駆使して書かれています。ハンガリー風の要素も見られ、シューベルトがエステルハージ家で過ごした時期の影響が感じられます。

コーダは「ピウ・プレスト」の表示があり、オクターヴの連続で曲全体を華麗に締めくくります。

演奏上のポイント:

- リズムの特性(シンコペーションや強調される音符)を明確に表現すること

- 技巧的なパッセージでも音楽性を失わないこと

- フィナーレとしての躍動感と輝きを表現すること

- コーダの6オクターブにわたる下降音階を技術的にも音楽的にも説得力を持って演奏すること

他の作品との関連性

シューベルトの即興曲集D.935は、彼の他の作品と多くの関連性を持っています:

- D.899(作品90)との関連:D.935はD.899の続編として構想されていました。両方の作品集はピアノの表現力と技巧を探求しており、短い形式の中に深い感情表現を込めています。

- 『キプロスの女王ロザムンデ』との関連:第3曲の主題は『キプロスの女王ロザムンデ』の間奏曲から採られています。シューベルトはこの主題を『弦楽四重奏曲第13番』にも再利用しており、彼の作曲における主題の再利用の好例となっています。

- ピアノソナタとの関連:特に第1曲はソナタの第1楽章を思わせる構造を持ち、シューベルトの同時期のピアノソナタ作品との関連が見られます。

- ベートーヴェンの影響:第2曲はベートーヴェンのピアノソナタ第12番やピアノ三重奏曲第6番の影響が見られ、シューベルトがベートーヴェンから受けた影響を示しています。

歴史的位置づけと評価

シューベルトの即興曲集D.935は、19世紀初頭の短いピアノ作品というジャンルの発展に重要な役割を果たしました。この時代には、ヨハン・バプティスト・クラマー、カール・チェルニー、ハインリヒ・マルシュナー、イグナーツ・モシェレス、フランツ・リストなど多くの作曲家が即興曲を作曲していましたが、シューベルトの即興曲は特に構造的な明確さと詩的な表現力で際立っていました。

シューマンは1838年の『音楽新報』で、第3曲を除く3曲を「シューベルトのもう一つの美しい思い出」と高く評価しています。現代では、シューベルトの2つの即興曲集は、彼の晩年のピアノソナタや『さすらい人幻想曲』とともに、シューベルトのピアノ作品の中核を成すものとして広く認められています。

演奏者に向けて

シューベルトの即興曲集D.935を演奏する際は、以下の点に注意することが重要です:

- 音楽的な表現:技術的な要素よりも音楽的な表現を優先すること。シューベルトの音楽は歌うような性質を持っており、旋律線の自然な流れを大切にすべきです。

- 和声の理解:シューベルトの和声的な冒険(特に遠隔調への転調や、長調と短調の揺れ動き)を理解し、その色彩の変化を表現すること。

- 総合的な解釈:4曲を独立した作品としてだけでなく、全体として捉える視点も持つこと。各曲の持つ性格の違いを尊重しつつも、全体としての一貫性を意識することで、より深い解釈が可能になります。

- 自然な呼吸:シューベルトの音楽の自然な流れを尊重し、機械的にならないようにすること。特に装飾音やアルペッジョのパッセージでは、テンポに柔軟性を持たせることが重要です。

まとめ

シューベルトの即興曲集D.935(作品142)は、彼の最晩年である1827年に作曲された4つの独立したピアノ作品です。それぞれが異なる形式と性格を持ちながらも、全体として統一感のある構成になっています。第1曲のソナタ風の堂々とした構造、第2曲の優雅なメヌエット風の性格、第3曲のロザムンデの主題による変奏曲、そして第4曲の華麗なスケルツォ風フィナーレという構成は、まるで一つのソナタのような印象を与えます。

これらの作品はシューベルトの晩年の創造性を示す傑作であり、彼のピアノ作品の中でも特に重要な位置を占めています。技術的な要求と音楽的な深みのバランスがとれた作品として、今日でも多くのピアニストのレパートリーに含まれ、聴衆に愛され続けています。

シューベルトの肖像画(1827年)

コメントを残す