交響曲第3番を作曲した頃のブラームス(1883年)

はじめに

ヨハネス・ブラームス(1833-1897)の交響曲第3番へ長調 作品90は、作曲家が50歳の時の1883年に書かれた傑作です。ブラームスが生涯に残した4つの交響曲の中で、演奏時間が最も短く、最も個性的かつ内省的な作品として知られています。

しかし同時に、4つの交響曲の中では「最も不人気」とも言われ、演奏頻度が他の3曲に比べてやや低い傾向にあります。それはこの作品の特異な性格に起因していると考えられます。本稿では、この魅力あふれる作品の背景、構造、そして音楽的特徴を深掘りしていきます。

作品の背景と成立

創作の経緯

ブラームスは1877年に交響曲第2番を完成させた後、約6年の歳月をかけて交響曲第3番に取り組みました。その間に、ヴァイオリン協奏曲(1878年)、『大学祝典序曲』および『悲劇的序曲』(1880年)、ピアノ協奏曲第2番(1881年)といった管弦楽作品を発表しています。

1883年の夏、ブラームスは避暑地として知られるヴィースバーデンに滞在し、この地で交響曲第3番の大部分を作曲したと考えられています。この時期、ブラームスはアルト歌手のヘルミーネ・シュピースとの交流があり、この関係がこの作品に影響を与えたという説もあります。

同年10月にウィーンに戻ったブラームスは、11月に2台のピアノ版による試演会を開きました。そして1883年12月2日、ハンス・リヒターの指揮により、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団によって初演されました。

時代背景

当時のドイツ音楽界は、ブラームス派対ワーグナー派という激しい対立の時代でした。1883年はワーグナーが亡くなった年でもあり、初演はワーグナー派の強い反発の中で行われました。

この初演を聴いた批評家で、ブラームスの友人でもあったエドゥアルト・ハンスリックは「芸術的に完璧な作品として心を打つ」と絶賛しました。一方、ワーグナー派のフーゴ・ヴォルフは「まったく独創性というものが欠けたできそこないの作品」と酷評しました。

モットーと作品の特徴

この交響曲には「F-A♭-F」(ファ-変イ-ファ)という特徴的なモットーが存在します。これはドイツ語の「Frei aber froh」(「自由だが喜ばしく」)という言葉の頭文字に由来するとされています。この言葉は、ブラームスの親友ヨーゼフ・ヨアヒムのモットー「Frei aber einsam」(「自由だが孤独に」)と対をなす言葉だったと言われています。

注目すべき点は、この作品の主調がヘ長調であるにもかかわらず、モットーではヘ短調の響きをもつ「ファ-変イ-ファ」が使用されていることです。この長調と短調の葛藤が、作品全体の独特な雰囲気を生み出しています。

音楽的特徴と構成

全体の特徴

交響曲第3番は、他のブラームスの交響曲と比べて以下の特徴を持っています:

- 演奏時間の短さ – 約37分と、ブラームスの交響曲の中で最も短い

- 全楽章が弱音で終わる – 通常の交響曲では珍しい構成

- 個人的で内省的な性格 – 壮大さよりも個人的な感情表現が強い

- シューマンの影響 – 恩師シューマンへのオマージュが随所に見られる

- 不安定な調性感 – 長調と短調の間を揺れ動く独特の和声進行

ハンス・リヒターはこの曲を「ブラームスの英雄交響曲」と表現しましたが、当のブラームス自身は標題的な要素については何も語っていません。

楽曲構成

編成: フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、コントラファゴット(1、4楽章)、ホルン4(3rdと4thは1、4楽章)、トランペット2(1、4楽章)、トロンボーン3(1、2、4楽章)、ティンパニ(1、4楽章)、弦五部

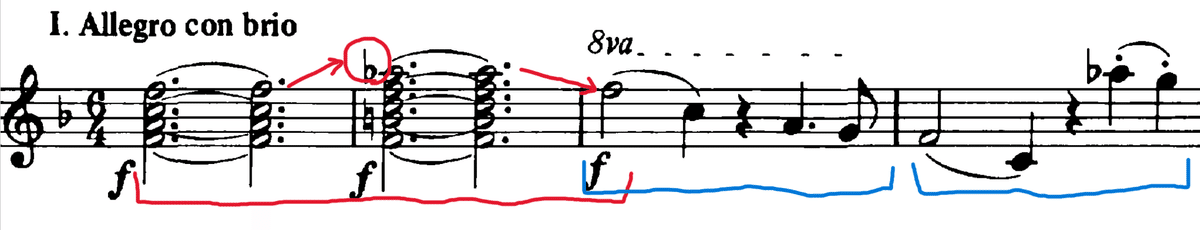

第1楽章: Allegro con brio(活気をもって速く)

へ長調、6/4拍子、ソナタ形式。冒頭、管楽器によって「F-A♭-F」のモットーが提示され、続いてヴァイオリンが第1主題を演奏します。

この第1主題は、シューマンの交響曲第3番『ライン』の冒頭と類似しています。特徴的なのは実際の拍子(6/4)と感じられる拍子(3/2)にずれがあることで、これは全曲を通じて見られる「ずれた拍節感」の始まりとなっています。

クラリネットによる穏やかな第2主題を経て、展開部では第1主題の動機が繰り返されながら高まり、再現部へと至ります。コーダではモットーと第1主題が絡み合いながら、静かに終結します。 https://www.youtube.com/embed/vMPP8DkVhk8?start=29&end=747

Philippe Herreweghe指揮 hr交響楽団による第1楽章

第2楽章: Andante(ゆったりと)

ハ長調、4/4拍子、自由な三部形式または自由なソナタ形式。

クラリネットとファゴットによる素朴で穏やかなメロディで始まります。各フレーズの終わりにはモットーが現れ、作品の統一感を生み出しています。第2主題はコラール風の旋律が特徴的です。

この楽章も「ずれた拍節感」が随所に現れ、安定と不安定を行き来する独特な雰囲気を醸し出しています。コーダ前の大きな広がりから弱音でのコラールの断片は、全曲中の白眉とも言える美しさを持っています。最後は第1主題が静かに回帰し、穏やかに終わります。 https://www.youtube.com/embed/6HtgU7pq77o

Hyun-Suk Suh指揮 江南交響楽団による第2楽章

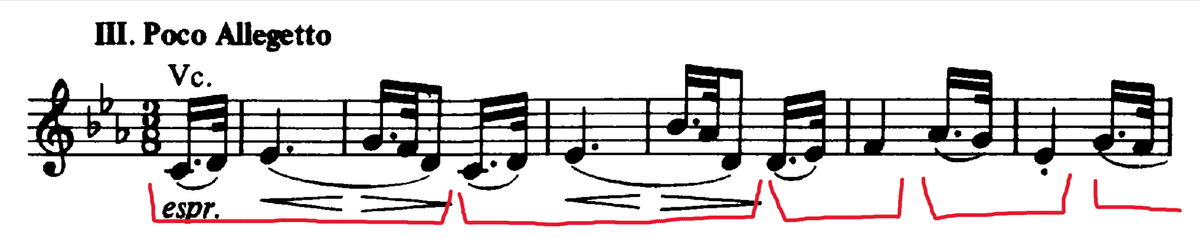

第3楽章: Poco allegretto(やや快活に)

ハ短調、3/8拍子、三部形式。

この楽章は交響曲第3番の中で最も有名な部分であり、映画「さよならをもう一度」に使用されたことでも知られています。チェロによる哀愁を帯びた美しい旋律が印象的です。

この主題の特徴も「ずれた拍節感」にあります。フレーズの開始が小節の後ろに来ることで、心地よい揺らぎを生み出しています。中間部は少しテンポを上げ、木管楽器による不安げなメロディが演奏されます。再現部ではホルンが主題を演奏し、極めてロマンティックな響きを生み出します。 https://www.youtube.com/embed/LlMMPWAEnsg

ブラームス: 交響曲第3番 – 第3楽章

第4楽章: Allegro – Un poco sostenuto(速く – やや抑制をもって)

ヘ短調→ヘ長調、2/2拍子、自由なソナタ形式。

全楽章の中で最も激しく闘争的な性格を持つフィナーレです。ファゴットと弦楽器による忙しなく動き回る第1主題で始まり、途中で第2楽章中間部のコラール風主題が再登場します。流れるような第2主題を経て、激情的なコデッタへと発展します。

展開部と再現部は一体化しており、第1主題の展開、コラール、第2主題、コデッタという順序で進行します。コーダでは第1主題が次第に穏やかになり、最後には第1楽章の第1主題が回帰して静かに終結します。全ての楽章が弱音で終わるという特殊な構成が、この交響曲の内省的な性格を強調しています。 https://www.youtube.com/embed/tD1Pxp8FBN4

Hyun-Suk Suh指揮 江南交響楽団による第4楽章

作品の意義と評価

「異端の交響曲」としての位置づけ

交響曲第3番は、しばしば「異端の交響曲」と呼ばれることがあります。これはブラームスの他の交響曲と比べて、以下のような特異な点があるためです:

- 全楽章が弱音で終わる – 通常の交響曲では珍しい

- 個人的な表現が強い – 交響曲というよりも室内楽的な性格

- 長調と短調の葛藤 – モットーがヘ短調の音型を用いる

- シューマンの影響が強い – 他の交響曲よりも明確

ベートーヴェン以来、ドイツ・オーストリア系の作曲家にとって交響曲は「理念と世界観を表明する場」となりましたが、ブラームスのこの作品は極めて個人的な、いわば「私小説」のような印象を与えるものとなっています。

シューマンへのオマージュ

この作品には、ブラームスの恩師であるロベルト・シューマンへのオマージュが随所に見られます:

- 第1楽章の第1主題 – シューマンの交響曲第3番『ライン』の冒頭と類似

- 第3楽章の主題 – シューマンの交響曲第4番第2楽章の第1主題との類似

- ずれた拍節感 – シューマンが得意としたヘミオラ的な技法の採用

シューマンはブラームスの大先輩であり、両者は親密な関係を築いていました。この交響曲第3番は、他の交響曲に比べてシューマンの影響が色濃く現れており、それが作品に郷愁的な雰囲気を与えています。

現代における評価

現在、ブラームスの交響曲第3番は、その内省的な性格にもかかわらず、多くの指揮者や演奏家によって愛され、演奏されています。特に第3楽章は単独で演奏されることも多く、映画やドラマの音楽としても使用され、広く親しまれています。

演奏頻度は他の3曲に比べてやや少ないものの、ブラームスの交響曲の中でも独特の魅力を持つ作品として高い評価を得ています。その内省的で個人的な表現は、現代のリスナーにも強く訴えかけるものがあります。

代表的な演奏と録音

ブラームスの交響曲第3番の代表的な録音としては、以下のものが挙げられます:

- カラヤン指揮ベルリン・フィル(1970年代) – 均整の取れた美しい演奏で定評がある

- ヴァント指揮北ドイツ放送交響楽団 – 緊張感のある演奏が特徴

- クリヴィヌ指揮フランス国立管弦楽団 – フランス的な透明感のある演奏

- バーンスタイン指揮イスラエル・フィル – 個性的で情感豊かな解釈

- ケルテス指揮ウィーン・フィル – 古典的な均衡の取れた名演

カラヤン指揮ベルリン・フィルによる演奏(1974年)

おわりに

ブラームスの交響曲第3番へ長調 作品90は、表面的な華やかさや派手さよりも、内面的な深さと繊細な感情表現に満ちた作品です。「ずれた拍節感」や長調と短調の葛藤など、独特の音楽的手法を駆使して、作曲家の個人的な感情世界を描き出しています。

全楽章が弱音で終わるという特異な構成は、一見するとクライマックスに欠けているように感じられますが、むしろそれこそがこの作品の本質を表しています。華やかな終結を避け、内省的に閉じることで、聴き手に余韻と深い感動を与えるのです。

ブラームスの交響曲第3番は、その「不人気」とされる側面にこそ、実は最大の魅力が隠されているのかもしれません。ブラームスの人間的な弱さや揺らぎを率直に表現したこの作品は、時代を超えて私たちの心に深く訴えかけてくるのです。

コメントを残す