プロローグ:「蛇が尾を噛む」—ブラームスの告白

1894年晩秋、61歳のブラームスは長年の友人クララ・シューマンに一通の手紙を送りました。その中で彼は、新しく完成した2つのクラリネットソナタについて触れながら、意味深い言葉を記しています。

「蛇が尾を噛んで、環は閉じられたのです」

この謎めいた表現の意味は、彼が最初に作曲した「ピアノソナタ第1番 作品1」の主題を、これら最後のソナタ作品にも引用したことを指していました。ブラームスは作曲家としての生涯が円環を描くように完結することを感じていたのでしょう。彼はこの翌年の1895年に創作活動を完全に終え、その2年後の1897年4月に世を去ります。

クラリネットソナタ作品120は、偉大な作曲家が生涯の終わりに残した、最後の室内楽作品であり、最後のソナタ形式の作品でした。なぜブラームスは晩年にクラリネットという楽器に魅了されたのか。そして、彼の作曲家としての集大成とも言えるこれらのソナタには、どのような音楽的魅力が込められているのでしょうか。

1. 「フロイライン・クラリネット」との運命的な出会い

創作意欲を失ったブラームスの転機

1890年、57歳になっていたブラームスは「私はもう何も書かないつもりだ」と友人たちに宣言し、作曲活動からの引退を決意していました。第4交響曲など主要な形式による大作をすでに完成させ、自身の創作に燃え尽きた感覚を抱いていたのでしょう。しかし、そんなブラームスの人生に、予期せぬ出会いが訪れます。

1891年1月、ブラームスはマイニンゲン公国の宮廷楽団の演奏会に招かれました。その演奏会で彼はカール・マリア・フォン・ウェーバーのクラリネット協奏曲とモーツァルトのクラリネット五重奏曲を聴き、クラリネット奏者リヒャルト・ミュールフェルト(Richard Mühlfeld, 1856-1907)の演奏に心を奪われました。

「あのような美しい演奏は生涯聞いたことがない」

ブラームスはミュールフェルトの音色に完全に魅了され、彼を「フロイライン・クラリネット(クラリネットお嬢さん)」と愛称で呼ぶようになりました。ミュールフェルトは元々ヴァイオリン奏者でしたが、独学でクラリネットを学び、その卓越した演奏技術と表現力で当時から高い評価を得ていました。

ミュールフェルトとブラームス—芸術的友情

ミュールフェルトとの出会いは、すでに引退を宣言していたブラームスの創作意欲を再び呼び覚ましました。彼はその年の夏、ミュールフェルトのために「クラリネット三重奏曲 イ短調 作品114」と「クラリネット五重奏曲 ロ短調 作品115」の2作を完成させます。

ブラームス研究家のマルコム・マクドナルドは「ミュールフェルトの音色がなければ、これらの素晴らしい作品は存在しなかっただろう」と述べています。ブラームスとミュールフェルトの関係は単なる作曲家と演奏家を超え、互いの芸術を高め合う特別な絆でした。

そして1894年、ブラームスは避暑地バート・イシュルで、さらに充実したクラリネット作品として「2つのクラリネットソナタ 作品120」を完成させます。彼は8月26日にミュールフェルトに宛てた手紙で「もし変ロ管のクラリネットを持ってくれば素晴らしいだろう」と記し、新作を披露する意欲を示しました。

2. 2つのソナタ—対照的な双子

2つのソナタの全体像と構成

クラリネットソナタ作品120は、以下の2曲から構成されています:

- クラリネットソナタ第1番 ヘ短調 作品120-1(約23分)

- 4楽章構成

- 情熱的で劇的な性格

- クラリネットソナタ第2番 変ホ長調 作品120-2(約21分)

- 3楽章構成

- 穏やかで瞑想的な性格

これらは単に2つの独立した作品ではなく、互いに補完し合う「双子」のような関係にあります。第1番が情熱的で劇的であるのに対し、第2番は穏やかで内省的です。第1番がヘ短調から始まりヘ長調で終わる「暗から明へ」の旅を表現するのに対し、第2番は一貫して明るい調性を保ちながらも、中間楽章で短調に転じて一時的に影を見せます。

興味深いのは、これらの調性がウェーバーの2つのクラリネット協奏曲(第1番ヘ短調、第2番変ホ長調)と同じであることです。ブラームスがミュールフェルトの演奏で最初に感動したのがウェーバーの協奏曲だったことを考えると、これは偶然ではないでしょう。

ソナタ第1番 ヘ短調—情熱と憂愁の交錯

第1楽章:アレグロ・アパッショナート

ピアノの3オクターブによる序奏で始まるこの楽章は、その冒頭から独特の憂愁と情熱を併せ持つ雰囲気を生み出します。この冒頭の動機はブラームスの「ピアノソナタ第1番」第2楽章の主題(C-F-E♭-D♭)を想起させるもので、自らの作曲キャリアの「始まり」と「終わり」を結びつける意図があったと考えられます。

クラリネットが奏でる第1主題は、情熱的でありながらも抑制された表現が求められます。第2主題は変ニ長調で登場し、よりリリカルな性格を持ちます。展開部では第1主題の断片が様々に変形され、ブラームス特有の緻密な動機発展技法が駆使されています。

クラリネット奏者のシベリウス音楽院教授キリル・リーノは「この楽章はブラームスの晩年の孤独と内なる葛藤を象徴している」と述べています。確かに、激しい情熱と深い諦観が交錯する複雑な心境が、この音楽には表現されているようです。

第2楽章:アンダンテ・ウン・ポコ・アダージョ

変イ長調のこの楽章は、演奏時間は短いものの、ブラームスの深い内省的世界を映し出す宝石のような楽章です。細やかな装飾音を伴うクラリネットの旋律線は、まるで過ぎ去った日々を静かに回想するかのようです。

日本の作曲家・武満徹はこの楽章について「ブラームスの音楽の中で最も美しい瞬間の一つ」と評し、特にクラリネットの装飾的旋律とピアノの簡素な伴奏が生み出す透明感に感銘を受けていたといわれています。

第3楽章:アレグレット・グラツィオーソ

変イ長調の3拍子のこの楽章は、オーストリアの民族舞踊レントラーを思わせる優雅さを持っています。中間部ではヘ短調に転じ、一時的に暗い影を見せますが、すぐに明るい主部が戻ってきます。

この楽章はブラームスの故郷ハンブルクの民謡の影響も感じられ、彼の民俗音楽への愛着が表れています。また、この楽章にはシューマンの影響も色濃く、師への敬意とも解釈できる要素が含まれています。

第4楽章:ヴィヴァーチェ

ヘ長調の快活な終楽章は、前3楽章の内省的な雰囲気から抜け出し、外向的で生命力に満ちた表現となります。ロンド形式で書かれた華やかなこの楽章は、クラリネットの技巧的な走句と軽快なリズムが特徴です。

しかし、この活発な音楽の中にも、時折ブラームス特有の深い感傷が顔を覗かせます。終結部では第1楽章の主題素材が再び現れ、全体に統一感を与えています。

ソナタ第2番 変ホ長調—穏やかな諦観と達観

第1楽章:アレグロ・アマービレ

「アマービレ(愛らしく)」という指示通り、この楽章は第1番の激しさとは対照的な、穏やかで温かい表情を持っています。曲の冒頭から優美な第1主題が歌われ、続いて提示される第2主題も同様に柔らかな性格を持ちます。

ブラームス研究家のレイモンド・フォロウハーは「この楽章には晩年のブラームスが到達した精神的平安と達観の境地が表れている」と分析しています。確かに、この音楽からは若い頃の闘争心や苦悩ではなく、人生の苦楽を経た後の静かな喜びが感じられます。

第2楽章:アレグロ・アパッショナート

第2楽章はスケルツォ風の性格を持ち、変ホ短調の激しいリズムと情熱的な表現が特徴です。第1番との共通点として、この楽章もアパッショナート(情熱的に)の指示が付けられていますが、その表現は第1番よりも抑制されています。

中間部では荘厳なコラール風の楽想が現れ、まるで教会のオルガンの響きを思わせる厳粛さを示します。この対比は、ブラームスの中に共存していた世俗的情熱と精神的崇高さの表れとも解釈できます。

第3楽章:アンダンテ・コン・モート – アレグロ

この終楽章は、ブラームスが得意とした変奏形式で書かれた最後の作品でもあります。抒情的な主題が提示された後、5つの変奏が続きます。それぞれの変奏は巧みに性格づけられ、テンポや雰囲気も変化しながら、最終的には輝かしいフィナーレへと至ります。

この楽章の最後では、再び「ピアノソナタ第1番」の主題が暗示され、ブラームスの作曲家としての旅が一つの円環を描いて閉じることを象徴しています。彼自身が言及した「蛇が尾を噛む」という比喩は、まさにこの瞬間に実現されているのです。

3. ブラームスの音楽語法—伝統と革新の融合

古典的形式と個人的表現の調和

ブラームスは生涯を通じて古典的な形式を重んじ、前時代の巨匠バッハやベートーヴェンの伝統を継承する立場をとりました。クラリネットソナタにおいても、基本的にはソナタ形式、三部形式、ロンド形式、変奏形式といった伝統的な構造を採用しています。

しかし、その形式の中に独自の表現を織り込むことで、単なる形式主義に陥ることなく、個人的で深い音楽を創造しました。例えば、第1番の第1楽章では、従来のソナタ形式の枠組みを維持しながらも、提示部から展開部への移行を巧みに曖昧にし、聴き手に気づかれないよう自然な流れを作り出しています。

また、テーマの扱い方においても、バッハを思わせる対位法的手法と、ベートーヴェンを彷彿とさせる動機発展技法を融合させた独自のアプローチを示しています。

「新ドイツ派」との対立と芸術的信念

ブラームスの時代、リストやワーグナーに代表される「新ドイツ派」が台頭し、標題音楽(物語や描写を伴う音楽)や楽劇の革新を推し進めていました。これに対しブラームスは、ハンスリックら保守派の批評家と共に「絶対音楽」(音楽自体の純粋な表現を重視する立場)を擁護する立場にありました。

クラリネットソナタはまさに、外部の文学的要素や視覚的イメージに頼ることなく、音楽自体の論理と表現だけで成立する「絶対音楽」の理想を具現化した作品と言えます。しかし同時に、民族舞踊の要素を取り入れたり、若き日の自作を引用したりと、純粋な形式主義を超えた個人的要素も含まれています。

クラリネットとピアノの対等な関係性

この作品の革新的側面の一つは、クラリネットとピアノの関係性にあります。それまでのソロ楽器とピアノのための作品では、しばしばソロ楽器が主役で、ピアノは伴奏的役割を担うことが多かったのですが、ブラームスはこの2つの楽器を完全に対等なパートナーとして扱いました。

ピアノパートは単なる伴奏ではなく、時に主導的な役割を担い、時にクラリネットと対話し、時に独立した声部として重要な主題を提示します。この対等な関係性は、ブラームスが追求した真の室内楽精神の表れであり、後の世代の作曲家に大きな影響を与えました。

4. 演奏解釈の多様性—3つの異なるアプローチ

ドイツ的伝統—カール・ライスターの場合

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の元首席クラリネット奏者カール・ライスターの演奏は、ドイツ的伝統に根ざした解釈の代表例です。彼の「いぶし銀」のような渋い音色と厳格なフレージングは、ブラームスの音楽の構造的明晰さと精神的深みを強調します。

ライスターはインタビューで「ブラームスのクラリネットソナタは、技術的な難しさよりも音楽的な成熟度が問われる作品」と述べています。特に彼の1981年の録音は、当時ベルリン・フィルの指揮者だったカラヤンの影響も感じられる厳格な解釈で、緻密な音楽構築が印象的です。

彼はクラリネットの音色をあくまで抑制的に保ち、過度の表現を避けることで、ブラームス自身の禁欲的とも言える美学に忠実な演奏を実現しています。特に第1番の第1楽章では、情熱的な表現指示にもかかわらず、感情を露わにするのではなく内面に秘めた解釈となっています。

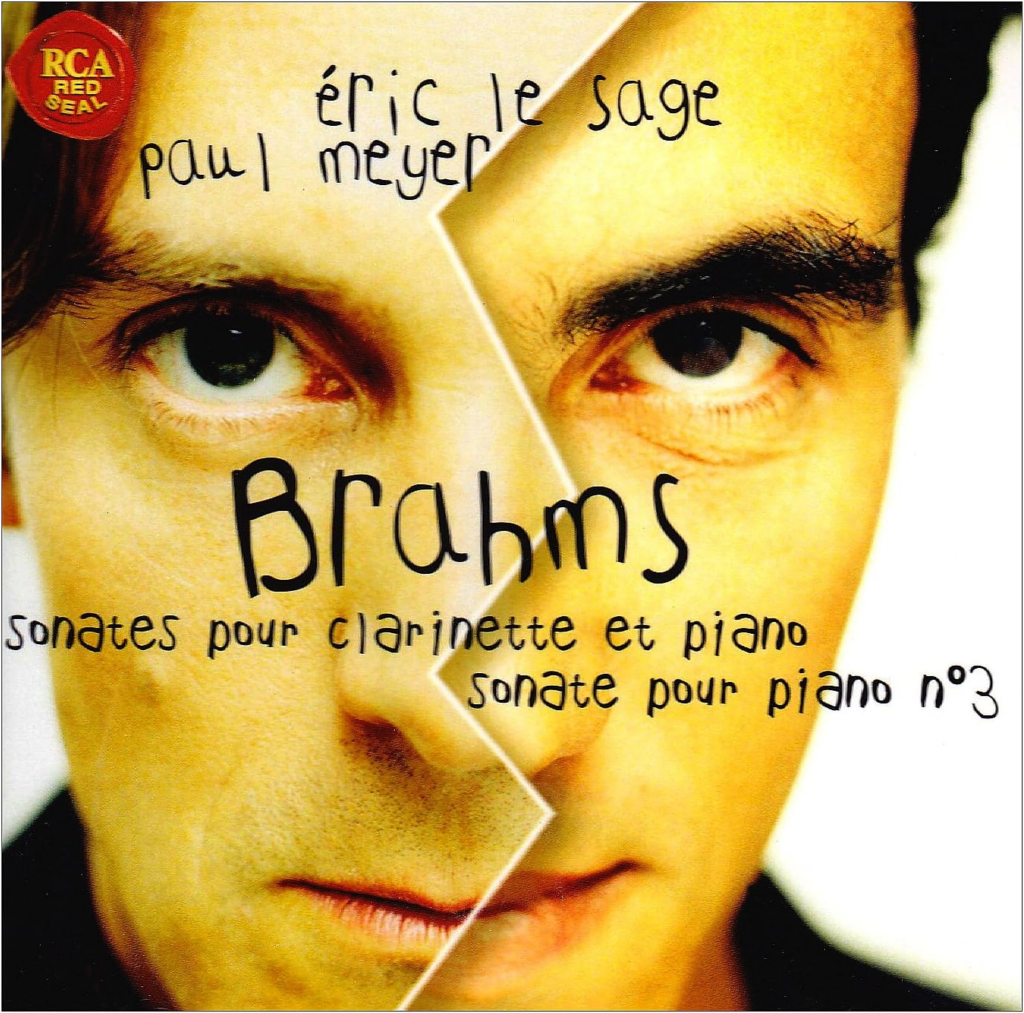

フランス的洗練—ポール・メイエの場合

対照的に、フランスの名手ポール・メイエの演奏は、より色彩豊かで表現的なアプローチを特徴としています。メイエの透明感のある音色と流麗なフレージングは、ブラームスの音楽に新たな光を当てました。

メイエはエリック・ル・サージュとのデュオで、クラリネットとピアノの対話的側面を強調し、両楽器の音色の混合と対比に細心の注意を払っています。特に第2番の第1楽章では、「アマービレ」の指示を忠実に反映した愛らしい表現が際立ちます。

フランス的解釈の特徴は、音色の多様性と柔軟性、そして表現の繊細なニュアンスを大切にする点にあります。メイエ自身「ブラームスはドイツ人だが、その音楽には普遍的な人間性がある」と述べており、国籍を超えた解釈の可能性を示しています。

ウィーン的伝統—ペーター・シュミードルの場合

三代にわたりウィーン・フィルの首席クラリネット奏者を務めた家系に生まれたペーター・シュミードルの演奏は、ブラームスが晩年を過ごしたウィーンの伝統に根ざしています。シュミードルのアプローチの特徴は、ピアニストのブルーノ・カニーノとの強い協調性にあります。

シュミードルとカニーノのデュオでは、特にピアノパートの重要性が強調され、時にクラリネットよりもピアノが主導権を握る場面も見られます。これはあるいはブラームス自身がピアニストでもあったことを反映した解釈かもしれません。

また、シュミードルの演奏ではウィーン的な余韻と柔らかなアーティキュレーションが特徴的で、特に第1番の第3楽章や第2番の第1楽章で顕著です。彼の演奏からは、ブラームスとミュールフェルトが実際に演奏したであろうウィーンでの初演の雰囲気が伝わってくるようです。

5. ソナタの拡がり—編曲と影響

ブラームス自身による編曲—ヴィオラ版とヴァイオリン版

ブラームスは実用的な作曲家でもあり、より多くの演奏機会を提供するため、クラリネットソナタをヴィオラ用とヴァイオリン用に自ら編曲しました。特にヴィオラ版は今日でも頻繁に演奏される重要なレパートリーとなっています。

ヴィオラ版では、クラリネットでは演奏できない重音や装飾的な三重音が追加され、弦楽器の特性を活かした編曲となっています。ブラームスはヨアヒムへの手紙で自らの編曲を「不器用で不満足なもの」と謙遜していますが、実際にはヴィオラに理想的に適合した見事な編曲となっています。

近年、ヴィオリスト兼ブラームス研究者のウィリアム・プリモローズは「ブラームスのヴィオラ編曲は単なる転用ではなく、弦楽器としての新たな命を吹き込んだ創造的行為」と評価しています。

ヴァイオリン版も存在しますが、音域の問題から低い位置に集中してしまうため、クラリネットやヴィオラほどの効果を発揮せず、演奏機会は比較的少ないのが現状です。

20世紀の作曲家による再解釈—ベリオのオーケストレーション

現代イタリアの作曲家ルチアーノ・ベリオは1986年、ロサンゼルス・フィルハーモニックの委嘱でブラームスのクラリネットソナタ第1番をオーケストレーションしました。彼はブラームスのオリジナルの構造をそのままに保ちながら、ピアノパートを管弦楽に置き換え、クラリネット協奏曲としての新しい姿を生み出しました。

ベリオは「私の目的は19世紀の作品を現代風に『更新』することではなく、むしろブラームスの音楽に潜在する複雑な音色の可能性を顕在化させることだった」と述べています。彼のオーケストレーションは、ブラームス自身が使用した二管編成の規模を維持しながらも、現代的な管弦楽法による繊細な音色の層を創り出しています。

クラリネット音楽への影響と遺産

ブラームスのクラリネットソナタが後世に与えた影響は計り知れません。それまで比較的限られていたクラリネットのレパートリーに、新たな芸術的次元をもたらしたのです。

20世紀に入ると、多くの作曲家がブラームスの先例に倣ってクラリネットソナタを作曲するようになりました。特にクロード・ドビュッシー、カミーユ・サン=サーンス、マックス・レーガー、アロイス・フォルナー、フランシス・プーランク、レナード・バーンスタインなどがその例です。

クラリネット奏者のリチャード・ストルツマンは「ブラームスのクラリネットソナタは、クラリネットを単なる技巧的な楽器から、深い芸術的表現が可能な楽器へと昇華させた」と述べています。

6. 聴き手への案内—作品の鑑賞ポイント

第1番の聴きどころ

- 第1楽章: 冒頭のピアノによる3オクターブの導入部に注目してください。この短い動機が楽章全体の基礎となっています。また、クラリネットが奏でる第1主題の哀愁を帯びた性格と、第2主題のより明るい表情の対比も聴きどころです。

- 第2楽章: クラリネットの装飾的な旋律線と、ピアノの簡素な伴奏の対比に注目してください。中間部では調性が遠隔地に移り、一時的に異なる風景が広がります。

- 第3楽章: レントラー風のリズムと、中間部のヘ短調への転調による陰影の変化を聴き比べてみましょう。

- 第4楽章: 活発なリズムとクラリネットの技巧的パッセージ、そして第1楽章の主題素材が姿を変えて再登場する瞬間に注目してください。

第2番の聴きどころ

- 第1楽章: 最初から歌われる穏やかな主題とその発展、そして第1主題と第2主題の有機的な関連性に注目してください。

- 第2楽章: スケルツォ風の激しいリズムと、中間部のコラール風の荘厳な楽想の対比を聴き取ってみましょう。

- 第3楽章: 主題とそれに続く5つの変奏それぞれの性格の違い、そして最後の部分でブラームスの初期作品への回帰を暗示する音型に注目してください。

クラリネットとピアノの対話に耳を澄ます

この作品の最大の魅力の一つは、クラリネットとピアノの対等な対話にあります。どちらかが常に主役というわけではなく、互いに主題を受け渡し、時に一体となり、時に対立するダイナミックな関係性を聴き取ってみてください。

特に注目したいのは、ピアノパートの重要性です。単なる伴奏ではなく、時にクラリネットと同等あるいはそれ以上に重要な役割を担っています。ピアノの左手の低音部が作り出す和声的土台と、右手が紡ぎ出す対旋律の美しさにも耳を澄ませてみましょう。

7. 現代に残る名盤—3つの推薦録音

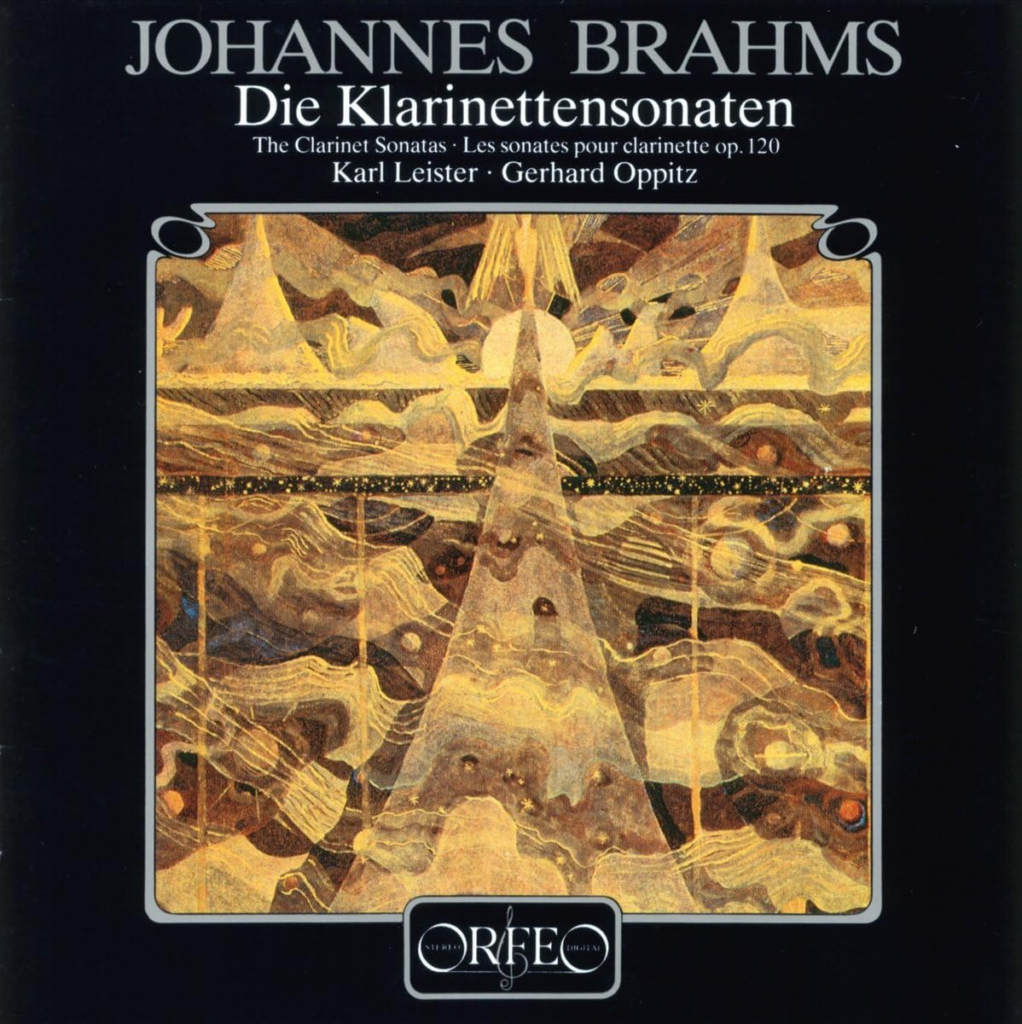

カール・ライスター&ゲルハルト・オピッツ(DG, 1981年録音)

ベルリン・フィルの名手ライスターと、ドイツを代表するピアニストのオピッツによる録音は、ドイツ的伝統に根ざした解釈の代表例です。厳格な構造感と抑制された表現が特徴で、特に第1番のヘ短調ソナタの悲劇的側面を深く掘り下げています。クラリネットの音色は暖かみがありながらも節度を保ち、ブラームスの禁欲的な美学に忠実です。

ポール・メイエ&エリック・ル・サージュ(Denon, 1988年録音)

フランスの名手メイエと、繊細なピアニスト、ル・サージュによる録音は、色彩豊かで表現力に富んだアプローチを特徴としています。特に第2番の変ホ長調ソナタの温かみと優雅さが見事に表現されています。クラリネットの音色の多様性と、フレージングの柔軟性が印象的です。

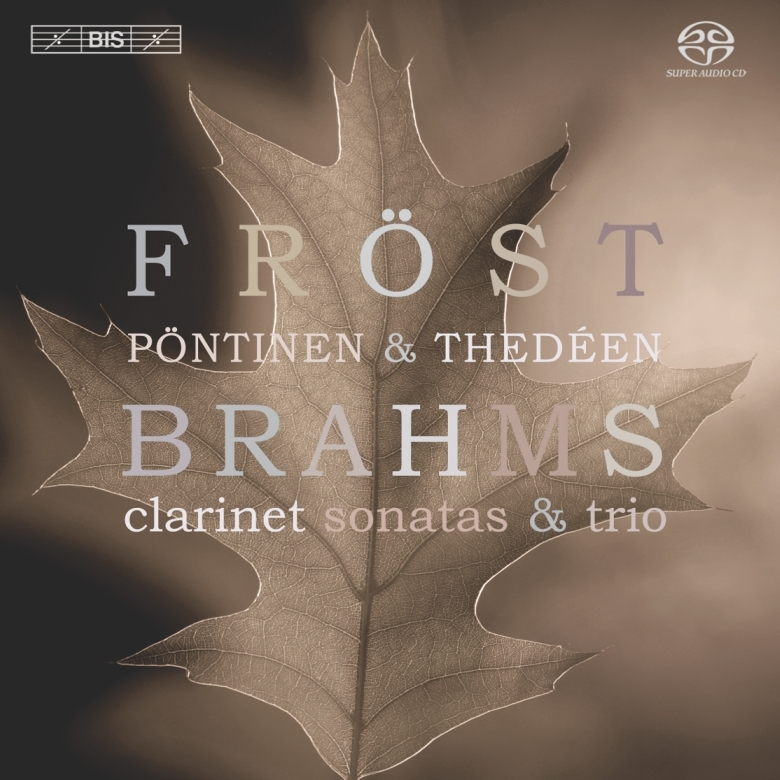

マーティン・フレスト&ローランド・ペンティネン(BIS, 2005年録音)

現代を代表するクラリネット奏者フレストとピアニストのペンティネンによる録音

コメントを残す