はじめに:巨匠の重圧と21年の歳月

ヨハネス・ブラームス(1833-1897)の交響曲第1番ハ短調 作品68は、作曲家の生涯における記念碑的作品であり、ドイツ音楽史において重要な位置を占める名曲です。この交響曲はブラームスが22歳の時に着想を得てから、完成までに実に21年もの歳月を要しました。

なぜこれほど長い時間がかかったのでしょうか?その理由は、ブラームスがベートーヴェンの偉大な交響曲作品の存在を強く意識していたためです。ドイツの批評家エドゥアルト・ハンスリックは「ベートーヴェン以後に交響曲を書こうとする者の重圧」について語りましたが、まさにブラームスはその重圧に長年苦しんでいたのです。

指揮者ハンス・フォン・ビューローは初演後、この作品を「ベートーヴェンの交響曲第10番」と称賛しました。その言葉通り、ベートーヴェンの精神を受け継ぎながらも、19世紀後半のロマン派音楽の要素を取り入れた傑作として、今日も世界中の音楽ホールで演奏され続けています。

作曲背景:ベートーヴェンの影と克服への道

ブラームスは1855年、22歳の時に第1楽章の作曲に着手しました。しかし第1楽章だけでも完成させるのに7年もの歳月を要し、その後も少しずつ作曲を続けて1874年にようやく初稿が完成。さらに改訂を重ね、1876年11月4日、フェリクス・オットー・デッソフ指揮、カールスルーエ宮廷劇場管弦楽団によって初演されました。

この長い創作期間の背景には、ブラームスを取り巻く複雑な状況がありました。

- ベートーヴェンへの敬意と畏怖:ブラームスはベートーヴェンの9つの交響曲に深い敬意を抱きつつも、その偉大さに畏怖の念を感じていました。

- 新ドイツ楽派との対立:当時の音楽界ではワーグナーやリストらの新ドイツ楽派が台頭しており、伝統的な形式を重んじるブラームスは対極的な立場にいました。

- クララ・シューマンとの関係:ブラームスは恩師ロベルト・シューマンの妻クララに深い愛情を抱いていましたが、その想いは複雑なものでした。この交響曲には、彼女への秘められた感情も込められているとする解釈もあります。

若き日のブラームス(1853年頃)

楽曲構成と特徴

交響曲第1番は4つの楽章で構成されていますが、古典的な交響曲に見られる舞曲(メヌエットまたはスケルツォ)に相当する楽章を欠いています。また、楽章の調性構成も古典的な5度関係ではなく、3度関係(ハ短調→ホ長調→変イ長調→ハ長調)となっているのが特徴です。

この作品のテーマは「暗から明へ」であり、重厚で暗い第1楽章から希望に満ちた第4楽章へと展開していく壮大な精神的旅路が描かれています。

第1楽章:Un poco sostenuto – Allegro (ハ短調)

最初の楽章は、緩徐な序奏を持つソナタ形式で書かれています。冒頭のティンパニの連打と半音階的な上行形が印象的な序奏は、曲全体の緊張感を高めます。

序奏の主要な音型:

- 弦楽器の半音階的上昇形

- 木管楽器の下降形

- ティンパニの執拗な打撃音

主部のアレグロに入ると、冒頭で示された要素が主題を構成します。第1主題は力強く重厚で、交響曲全体の基盤となります。第2主題は対照的に優しい性格を持ち、ヴァイオリンとフルートによって奏でられます。

展開部では、主題が細分化され激しい対位法的処理が行われます。再現部に至るまでの緊迫感は圧巻であり、コーダではティンパニの力強いリズムが再び現れ、楽章を締めくくります。

第1楽章のカラヤン指揮によるベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏:

Brahms: Symphony No. 1 – Karajan

第2楽章:Andante sostenuto (ホ長調)

第1楽章の緊張感から一転して、穏やかで叙情的な楽章です。三部形式(A-B-A’)で構成されており、弦楽器が奏でる美しい主題がこの楽章の中心となります。

特に注目すべき点は:

- オーボエとクラリネットによる対話

- ヴァイオリンのソロと木管楽器の掛け合い

- 弦楽器の温かみのある響き

この楽章には、ブラームスがクララ・シューマンに対する想いを込めたとする解釈もあります。中間部では少し情熱的な表現も現れますが、全体としては瞑想的な雰囲気が漂っています。

第3楽章:Un poco allegretto e grazioso (変イ長調)

この楽章は間奏曲的な性格を持ち、メヌエットやスケルツォとは異なる独自の魅力があります。三部形式で構成され、クラリネットが奏でる軽快な主題が印象的です。

楽章の特徴:

- クラリネットの軽やかな主題とホルンの対旋律

- 8分の6拍子による中間部の流れるような旋律

- 淡い色彩と瞬く光の表現

この短い楽章は嵐の前の静けさのような役割を担い、次の終楽章への期待を高めます。

第4楽章:Adagio – Più andante – Allegro non troppo, ma con brio (ハ長調)

壮大な終楽章は、ハ短調から始まり最後はハ長調で終わります。アルプスの自然を彷彿とさせる荘厳な序奏から、トロンボーンによるコラール風の旋律、そして弦楽器が奏でる有名な「アルペンホルン」の主題へと続きます。

この主題はベートーヴェンの交響曲第9番「歓喜の歌」を想起させるとしばしば指摘されます。ブラームス自身も「それを聞き取れるほど耳の悪い人はいない」と述べたと言われています。

ソナタ形式で書かれたこの楽章は、壮大な凱旋行進曲のように力強く展開し、最後は輝かしいコーダで全曲を締めくくります。「暗から明へ」というこの交響曲のテーマが、ここで完全に実現されるのです。

フランツ・ヴェルザー・メストによるクリーブランド管弦楽団の演奏:

Brahms – Symphony No. 1 – Cleveland Orchestra

管弦楽法的特徴

ブラームスの管弦楽法は、古典的な明晰さとロマン派的な色彩の豊かさを兼ね備えています。この交響曲では以下のような特徴が見られます:

- 重厚な弦楽器の響き:特に低弦楽器を効果的に用い、深みのある音響を作り出しています。

- 管楽器の個性的な使用:クラリネットやホルンなど、各楽器の特性を活かした旋律線の配置が見事です。

- 対位法的書法:複数の旋律線が絡み合う複雑な織物のような音楽構造が随所に見られます。

- 動機労作の徹底:小さな音楽的動機から大きな構造を組み上げる手法が全楽章を通じて用いられています。

- 和声的洗練:古典的な和声進行の中に、微妙な不協和音や半音階的な進行を取り入れた複雑な響きが特徴です。

初演と受容

1876年11月4日のカールスルーエでの初演は大成功を収め、その後、マンハイム、ミュンヘンでも演奏されました。1877年1月には、ブラームスの親友でもあったヨーゼフ・ヨアヒムの指揮でウィーンでも上演されました。

前述のように、指揮者ハンス・フォン・ビューローはこの作品を「ベートーヴェンの交響曲第10番」と呼び、高く評価しました。「暗から明へ」という聴衆に分かりやすい構成ゆえに、第2番以降の内省的な交響曲と比較して特に人気が高くなりました。

名演奏と録音

ブラームスの交響曲第1番は数多くの名指揮者によって録音されています。特に注目すべき録音としては以下が挙げられます:

- ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団(1951年):深い精神性と劇的な表現が特徴的な歴史的名演。

- カルロ・マリア・ジュリーニ指揮/ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団(1991年):遅いテンポで一音一音念押しする丁寧な解釈。

- ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団:豪華で華麗な音響が魅力的な演奏。

- シャルル・ミュンシュ指揮/ボストン交響楽団:多くの評論家により「名曲名盤」で高く評価された名演。

- パーヴォ・ヤルヴィ指揮/パリ管弦楽団:近年の録音では特に高い評価を得ている。

Brahms – Symphony No 1 – Järvi

おわりに:ブラームスの遺産

ブラームスの交響曲第1番は、彼の全4曲の交響曲の中で最も人気があり、演奏頻度も高い作品です。ベートーヴェンの精神を受け継ぎながらも、19世紀後半のロマン派音楽の美学を取り入れた傑作として、今日も世界中の音楽ホールで演奏され続けています。

ブラームスはこの作品で、古典的な形式と革新的な内容の融合に成功し、後世の作曲家たちに大きな影響を与えました。交響曲第1番は、「暗から明へ」という人間の精神的旅路を描いた普遍的なドラマとして、今なお聴衆の心を捉え続けているのです。

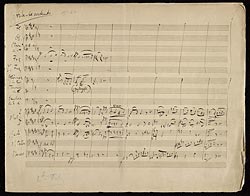

ブラームス交響曲第1番の自筆譜(モルガン図書館所蔵)

参考資料

- Wikipedia「交響曲第1番 (ブラームス)」Wikipedia

- 「ブラームス / 交響曲第1番 ハ長調 作品68」Orch Canvas

- 「30秒でわかるブラームス:交響曲第1番」ONTOMO

- 「ブラームス交響曲第1番の概要と演奏」The Web KANZAKI

- 「交響曲第1番の解説!構成や特徴を楽譜とともに徹底分析」Classic Love

コメントを残す