はじめに – 作曲の背景と歴史

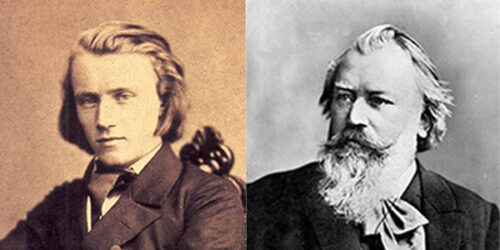

ヨハネス・ブラームス(1833-1897)の交響曲第2番ニ長調 作品73は、1877年に作曲された傑作です。第1交響曲の初演からわずか1年後に完成したこの作品は、ブラームスの交響曲の中でも特に親しみやすく、明るい雰囲気を持つ作品として知られています。

ブラームスは1877年の夏、南オーストリアのケルンテン地方にあるヴェルター湖畔のペルチャッハで避暑のために滞在した際に、この交響曲の作曲に着手しました。風光明媚なこの土地での創作は、作品の明るい性格に大きな影響を与えたとされています。

ブラームスは批評家エドゥアルト・ハンスリックに宛てた手紙で「ヴェルター湖畔のあたりにはメロディがたくさん飛び交っているので、それを踏みつぶしてしまわないようにしなければなりません」と書き送っており、この地での創作のインスピレーションの豊かさを表現しています。出典

この交響曲は、1877年12月30日にハンス・リヒター指揮のウィーン・フィルハーモニー管弦楽団によって初演されました。初演は大成功を収め、第3楽章がアンコールされるほどの好評を博しました。出典

楽曲構成

交響曲第2番は全4楽章から成り、それぞれの楽章は以下の通りです:

第1楽章: Allegro non troppo (ニ長調、3/4拍子)

第1楽章はゆったりとした3拍子のソナタ形式で書かれています。冒頭、チェロとコントラバスによって奏でられる3音の動機(レ-ド♯-レ)は、全曲を通じての基本動機となります。これに続いてホルンが穏やかな旋律を奏で、牧歌的で明るい雰囲気を作り出します。

第1楽章には素朴な牧歌性とともに、時折現れる暗い影のような表情も見られ、ブラームス特有の複雑な感情表現が示されています。展開部では基本動機が様々に変形され、最後はコーダで力強く締めくくられます。

特筆すべきは、冒頭の動機がいくつかの変形を伴いながら、楽章全体を統一する構造的な役割を果たしていることです。これはブラームスの緻密な構成技法の表れといえるでしょう。

第2楽章: Adagio non troppo (ロ長調、4/4拍子)

第2楽章は緩やかで瞑想的な楽章です。チェロによる下降形の動機とファゴットによる上昇形の動機が同時に奏でられる複雑な開始部から始まります。この楽章は当時の批評家から「深遠な精神性」を備えていると評価されました。

楽章の中盤では音楽は劇的に高まり、トランペットとティンパニが加わることで緊張感が生まれます。しかし、再び静けさを取り戻し、穏やかな雰囲気で終わります。この楽章には、ブラームスの内面的な深さと彼の音楽特有の「悲しみの中の美」が感じられます。

第3楽章: Allegretto grazioso (ト長調、3/8拍子)

第3楽章は小ロンド形式(A-B-A-B’-A)で構成された軽快な間奏曲的楽章です。オーボエによる愛らしい主題が特徴的なAパートと、弦楽器が中心となって駆け抜けるようなBパートという対照的な2つの音楽が繰り返し現れます。

この楽章の魅力は、優雅さとユーモアが絶妙に組み合わさっている点にあります。舞曲風のリズムと明るい旋律が組み合わさり、心地よい気分を生み出しています。

第4楽章: Allegro con spirito (ニ長調、2/2拍子)

最終楽章はソナタ形式による躍動的なフィナーレです。弦楽器による控えめな開始部から、徐々に音楽は盛り上がり、やがて全オーケストラによる華麗な音楽へと発展します。

フィナーレはブラームスの作品の中でも特に生気に満ちており、喜びに溢れた終結部は聴衆を圧倒します。終楽章のコーダでは、ティンパニが力強く鳴り響き、輝かしい結末へと導きます。

音楽的特徴と解釈

「田園交響曲」としてのブラームス第2番

この交響曲は時に「ブラームスの田園交響曲」と称されることがあります。これはベートーヴェンの交響曲第6番「田園」に似た自然を讃える雰囲気を持っているためです。ペルチャッハの美しい湖畔で着想を得たこの作品には、自然の光や風景の印象が反映されています。出典

しかし、単純な自然描写にとどまらず、ブラームス特有の緻密な構造と複雑な感情表現が組み合わさっています。明るさと陰影、単純さと複雑さのバランスが絶妙に保たれた作品といえるでしょう。

第1番との対比

交響曲第1番が完成までに21年もの時間を要し、曲想も悲劇的で重厚であったのに対し、第2番は短期間で完成し、全体的に明るく開放的な性格を持っています。これはブラームスが第1番完成による重圧から解放され、より自由な創作が可能になったことを示しています。

また、第1番では「運命に打ち勝つ」というベートーヴェン的なドラマが展開されるのに対し、第2番では自然への共感や内面的な喜びが前面に出ています。

音楽構造の特徴

ブラームスの卓越した技法が最も表れているのは、この交響曲における主題の扱い方です。第1楽章冒頭のわずか3音の動機(レ-ド♯-レ)から全楽章の構成要素が派生していく緻密な構造は、まさに「原子物理学の世界を彷彿とさせる」とも評されています。出典

また、各楽章間の関連性や、循環形式的な主題の再現など、ブラームスの交響曲作法の成熟がこの作品には見られます。

名演奏と聴き比べ

ブラームスの交響曲第2番には数多くの名演があります。代表的なものをいくつか紹介します。

カルロス・クライバー指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団(1991年録音)

クライバーの解釈は軽やかさと流れるような美しさを持ち、同時に情熱的な表現も特徴とします。彼の演奏はブラームスの音楽の本質を見事に捉えていると評価されています。

演奏を聴く: YouTubeリンク

フルトヴェングラー指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団(1952年録音)

フルトヴェングラーの解釈は、劇的な表現と深い精神性を持ち、特に第2楽章の内省的な性格を強調しています。

クリストフ・エッシェンバッハ指揮 NHK交響楽団

エッシェンバッハのアプローチは、美しい音色と繊細な表現が特徴で、特に木管楽器の響きを活かした透明感ある演奏が魅力です。

演奏を聴く: YouTubeリンク

解説動画

ブラームスの交響曲第2番についての理解を深めるために、以下の解説動画もおすすめです:

- 平林遼氏による「ブラームス 交響曲第2番 解説」

YouTubeリンク - アマチュア音楽家のための楽曲解説チャンネル「ブラームス:交響曲第2番」各楽章解説

おわりに

ブラームスの交響曲第2番は、彼の作品の中でも特に親しみやすく、また音楽的に充実した作品として現在も広く演奏され続けています。明るい曲想と複雑な音楽構造の見事な融合は、ブラームスの作曲技法の成熟を示すとともに、聴く者に深い感動を与えます。

南オーストリアの美しい湖畔の風景に触発されて生まれたこの交響曲は、単なる風景描写を超えて、人間の喜びや内省、そして生への賛歌を表現した永遠の傑作といえるでしょう。

ブラームスの交響曲第2番を聴くとき、作曲家がペルチャッハの湖畔で感じた「メロディがたくさん飛び交っている」という感覚を、私たちも共有することができるのかもしれません。

参考文献:

- ブラームス交響曲第2番の解説 クラシックだいすきクラブ

- 交響曲第2番 (ブラームス) Wikipedia

- ブラームス 交響曲 第2番 小澤征爾公式サイト

コメントを残す