はじめに

ヨハネス・ブラームス(1833-1897)の交響曲第4番ホ短調作品98は、彼の4つの交響曲の中で最後に書かれた作品であり、ブラームス自身が「自作で一番好きな曲」「最高傑作」と評した名曲です。ブラームスの作品の中でも特に重要な位置を占めるこの交響曲は、彼の円熟期の技法と表現力が結実した傑作として、今日も世界中の演奏会で頻繁に取り上げられています。

ヨハネス・ブラームス(1833-1897)

成立背景

交響曲第4番は、ブラームスが51歳から52歳(1884年から1885年)にかけて作曲しました。第3交響曲完成の翌年から取り組まれ、主な創作の場となったのは、オーストリアのシュタイヤーマルク州にあるミュルツツーシュラークという静かな保養地でした。彼はこの美しい保養地で、前半の楽章を1884年の夏に、後半の楽章を1885年の夏に完成させました。

初演は1885年10月25日、ドイツのマイニンゲンで、ブラームス自身の指揮により行われました。当時初演のトライアングル奏者を務めたのは、後に大作曲家となるリヒャルト・シュトラウスだったという逸話も残っています。

この交響曲は、当初から晦渋さや技法の複雑さが批判的に指摘されましたが、現在では古い様式に独創性とロマン性を盛り込んだ円熟作品として高く評価されています。

音楽的特徴

全体の概要

交響曲第4番は、ブラームスの4つの交響曲の中でも最も厳格な形式感と古典的なスタイルを持っているとされますが、同時に彼の深い感受性や情熱も込められています。全4楽章で構成され、演奏時間は約40分です。

この作品の大きな特徴は、擬古的手法(古い時代の様式や技法を取り入れること)を多用している点にあります。特に第2楽章ではフリギア旋法を用い、終楽章にはバロック時代の変奏曲形式であるシャコンヌ(パッサカリア)を採用しています。

また、交響曲としては珍しく、短調(ホ短調)で始まり、最終楽章も短調で終わるという構成になっています。これは同主長調(ホ長調)で明るく終わる第1番とは対照的であり、ブラームスの室内楽作品(弦楽四重奏曲第1番、第2番など)では以前から見られた構成です。

楽器編成

ピッコロ(2番フルート持ち替え)、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、コントラファゴット、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、ティンパニ(3個)、トライアングル(第3楽章のみ)、弦五部。

各楽章の解説

第1楽章: Allegro non troppo(速く、しかし度を越さず)

ホ短調、2/2拍子、ソナタ形式。

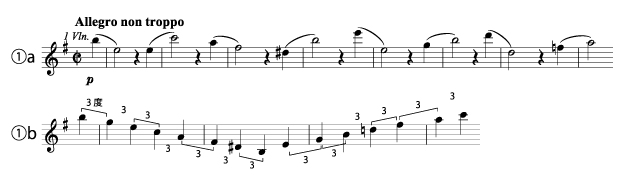

流れるように滑らかな第1主題は、弱起(弱拍)から始まります。これは3度音程の音列をオクターヴ上下させることで作られた特徴的な旋律です。大規模なオーケストラの演奏において弱拍から始めるのは技術的に難しいですが、ブラームスはあえてこの形を選んでいます。

第1楽章の第1主題 千葉フィルハーモニー管弦楽団

第2主題への導入部では、スペイン起源のタンゴやハバネラに近いリズム・パターンが採用されています。この部分は木管楽器によって奏でられ、その後弦楽器が中心となって嘆くような第2主題が展開されます。ブラームスは、ハンガリー舞曲などでも示されるように、民俗音楽を積極的に取り入れた作曲家ですが、ここでもそうした特徴が表れています。

楽章全体は、多くの副次的な主題と高度な変奏技法による模倣や装飾が散りばめられており、ギリシア悲劇やシェイクスピアの「リア王」「オセロ」のような絶対的な悲劇を目指したとされます。コーダでは第1主題が極限まで拡大され、モーツァルトの「レクイエム」を彷彿とさせるティンパニの連打で締めくくられます。

第2楽章: Andante moderato(ゆるやかに、適度に)

ホ長調、6/8拍子、展開部を欠いたソナタ形式。

この楽章の大きな特徴は、フリギア旋法が用いられている点です。冒頭でホルンや木管楽器が鐘の音を模したような動機を吹き、弦がピチカートを刻む上にこの動機に基づく第1主題が木管で奏されます。これらの要素が聴き手に古びた印象を与えます。

展開部では、ヴァイオリンが第1主題を変奏し、三連音の動機で盛り上がった後、落ち着いたところでチェロがロ長調の第2主題を歌います。この第2主題は特に美しく、ブラームスの交響曲の中でも特に心に残る旋律の一つです。

この楽章全体は、神秘的で内省的な雰囲気を持ちながらも、美しい旋律と表現力豊かな和声によって、深い感動を呼び起こします。

第3楽章: Allegro giocoso(快速で、陽気に)

ハ長調、2/4拍子、ソナタ形式。

過去3曲の交響曲の第3楽章では比較的穏やかな間奏曲風の音楽が用いられてきましたが、第4番では初めてスケルツォ的な活気ある楽章となっています。ただし、通常のスケルツォが多くは3拍子系であるのに対し、この楽章は2/4拍子という特徴があります。

特筆すべきは、ブラームスがこの楽章にのみトライアングルを使用している点です。当時の交響曲においてトライアングルの使用は非常に珍しく、一般的なオーケストラの曲には用いられない楽器とされていました。このような「品のない」と思われていた楽器を、伝統を重んじるブラームスがあえて使用したことは画期的でした。

この楽章はハンガリー舞曲のような躍動的な旋律を持ち、全体に明るく活気に満ちた雰囲気が漂います。重厚な第1楽章、内省的な第2楽章と対照的な、アップテンポで楽しい楽章となっています。

第4楽章: Allegro energico e passionato(力強く情熱的に、速く)

ホ短調、3/4拍子、シャコンヌ(パッサカリア)形式。

この楽章はブラームスの交響曲作品の中でも最も特徴的な部分です。伝統的な交響曲のフィナーレではなく、バロック時代の形式であるシャコンヌ(またはパッサカリア)を採用しています。これは、不変の主題(バス音型)の上に自由に和音と旋律を重ねる変奏曲の一種です。

冒頭で管楽器によって提示されるシャコンヌの主題は8小節からなり、バッハのカンタータから着想を得たといわれています。全体は、この主題と30の変奏およびコーダから構成されています。

この楽章についての解釈はいくつかありますが、ソナタ形式に当てはめると、変奏1から変奏10までが提示部、変奏11から変奏23までが展開部、変奏24から変奏30までが再現部、そして華麗なコーダという構成になります。

バッハ、ベートーヴェン、そしてブラームスという「ドイツ3大B」が融合したかのようなこの終楽章は、古典的な形式を用いながらも、ブラームス独自の表現力と情熱があふれ出す、実に壮大で感動的なフィナーレとなっています。

演奏上の特徴と名盤

演奏上の難しさ

ブラームスの交響曲第4番は、技術的にも解釈的にも演奏が難しい作品として知られています。作品の難易度は標準的な難度とされますが、特に打楽器(8.7ポイント)、ファゴット(8.3ポイント)、トロンボーン(8.2ポイント)の3つのパートが「とても難しいレベル」と評価されています。

特に第3楽章で使用されるトライアングルは、単純な楽器に見えて実は非常に奥が深く、一定した弱音の音色を持続させることが大変難しいとされています。

著名な演奏家たちによる解釈の違い

この交響曲は多くの著名な指揮者によって録音されていますが、特に第4楽章(フィナーレ)の演奏には大きな解釈の違いが見られます。

ブラームスの楽譜では、フィナーレの基本テンポは「Allegro energico e passionato」とされ、終盤でのみ「Più allegro」(より速く)という指示があります。しかし、ヴィルヘルム・フルトヴェングラーのような指揮者は、この部分を大幅に加速させ、ほぼプレスト(非常に速く)と言えるほどのテンポで演奏しています。

これに対し、カルロス・クライバーのような指揮者は楽譜の指示に忠実で、比較的テンポの変化を抑えた演奏をしています。パーヴォ・ヤルヴィはあるインタビューで「クライバーでさえこのブラームスの楽譜表記に従いすぎて、肝心なフィナーレの音楽の高揚感を損なっている」と述べたとされています。

代表的な名盤

- カルロス・クライバー指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団(1980年、DG):精緻なアンサンブルと美しい音色が際立つ名盤。

- ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団(1943年12月、Melodiya):戦時中の熱気と情熱が感じられる歴史的名演。

- オットー・クレンペラー指揮 フィルハーモニア管弦楽団(1957年、EMI):構築的で重厚な解釈の名盤。

- ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団(1973年、DG):精密な演奏と豊かな音色が特徴。

- イシュトヴァン・ケルテス指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団(1972年、Decca):温かみのある音色と自然な流れが魅力。

ケルテス指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 (1972年)

ブラームスの音楽的位置づけ

ブラームスは長らく「保守的」な作曲家として扱われてきましたが、近年の研究では、彼の音楽の先進性や革新性が再評価されています。細部にわたる微細なモチーフの操作と高度な作曲技法、中声部も含めたすべての楽器の重要な役割、そしてウィーン・ハンガリー音楽の魅力と北ドイツ的な風合いの融合など、彼の音楽は極めて独創的で先進的であったことが明らかになっています。

特に交響曲第4番は、「バッハ=ベートーヴェン=ブラームス」という「ドイツ3大B」の系譜を体現する作品として、バロック時代からの伝統と19世紀ロマン派の表現力が見事に融合した傑作と評価されています。

ブラームスは「オペラと結婚には手を出さない」と宣言したように、歌劇の分野には踏み込まなかった一方で、交響曲、協奏曲、室内楽、歌曲、合唱曲など幅広いジャンルで優れた作品を残しました。そして交響曲第4番は、彼の交響曲作品の最後を飾るにふさわしい傑作として、今日も世界中の音楽ファンに愛され続けています。

終わりに

ブラームスの交響曲第4番は、彼の晩年に完成された最後の交響曲であり、彼の音楽的遺産の中でも特に重要な位置を占める作品です。古典的な形式と構造を持ちながらも、ロマン的な表現力と情熱に満ちたこの交響曲は、聴くたびに新たな発見があり、その深い音楽性に魅了されます。

伝統を重んじながらも独自の音楽言語を確立し、古い時代の技法を新たな表現へと昇華させたブラームスの創造性と職人的な技術は、この交響曲第4番において最高の形で結実しています。最後の交響曲を「自作で一番好きな曲」「最高傑作」とまで評したブラームス自身の言葉通り、この作品は今日も音楽史上の重要な傑作として輝き続けています。

コメントを残す