オペラ初心者から熱狂的なファンまで、すべての人を魅了し続ける《ラ・ボエーム》。

19世紀パリを舞台に、貧しい芸術家たちの愛と友情、そして運命を描いたこの作品は、なぜ120年以上も世界中で愛され続けているのでしょうか?

本記事では、《ラ・ボエーム》の作曲背景、構成、あらすじ、音楽的特徴、歴史的意義を徹底的に解説。これを読めば、あなたも《ラ・ボエーム》のかなりの知識者になれること間違いなし! さあ、《ラ・ボエーム》の深淵なる世界へ飛び込みましょう。

・「私の名はミミ」(Sì, mi chiamano Mimì)

・「おお、愛しい乙女よ」(O soave fanciulla)

・「ムゼッタのワルツ」(Quando me’n vo’, 通称「私が街を歩けば」)

・「私が街を出るとき(ドンデ・リエータ)」(Donde lieta uscì)

1. 作曲背景

プッチーニの作曲過程と影響

ジャコモ・プッチーニはオペラ《ラ・ボエーム》の作曲に1893年から1895年まで取り組みました。

Giacomo Puccini (1858-1924)

もともとプッチーニはヴェルガの短編「ラ・ルーパ」を原作とするオペラを計画していましたが(この短編集にはマスカーニの《カヴァレリア・ルスティカーナ》の原作も含まれていました)、それを放棄してパリの貧しい芸術家たちを描く《ラ・ボエーム》に専念することになります。

作曲は約2年を要し、その間プッチーニは細部にまでこだわって推敲を重ね、リブレット(台本)にも何度も修正を求めました。この頃のプッチーニはすでに作曲家として円熟期に入りつつあり、単なるヴェリズモ様式の型に留まらない豊かな和声と言われます。彼の音楽語法には、イタリア伝統の旋律美に加え、ワーグナーの楽劇やフランス・グランドオペラの要素が取り入れられていました。例えばライトモティーフ(示導動機)の手法や、オーケストラによる精緻な色彩表現はワーグナーからの影響が見られます。

一方でプッチーニはイタリア・オペラらしく旋律を重視し、ベルカント的な美しい歌唱ラインを貫きました。彼のオーケストレーション(管弦楽法)は非常に巧みで、場面に応じた繊細な音色や劇的な強奏を生み出しつつ、歌手の声が埋もれないよう配慮されています。例えば声部を楽器でユニゾン(旋律の倍奏)させて声を厚く響かせたり、軽い伴奏に留めて歌手が楽に歌えるようにする工夫が見られます。こうした点はワーグナー的な音楽ドラマの要素を採り入れつつも、あくまで「歌」を中心に据えたプッチーニ独自の様式といえます。

同時代のオペラ界の状況

1890年代半ばのイタリア・オペラ界では、ヴェルディ最晩年の《ファルスタッフ》(1893年)などを経て、新世代による「ヴェリズモ・オペラ」が盛んになっていました。1890年にマスカーニの《カヴァレリア・ルスティカーナ》が大成功し、1892年にはレオンカヴァッロの《道化師》が続いて、人々の関心は王侯貴族ではない庶民の日常や情念を描くリアリズム作品に向かっていました。

プッチーニもその流れの中に位置し、前作《マノン・レスコー》(1893年)で成功を収めたあと、さらに身近な題材である《ラ・ボエーム》に挑みました。

当初、同じ原作に着目していたルッジェーロ・レオンカヴァッロと題材の競合を巡って論争も起きました。レオンカヴァッロは自分が完成させたリブレットをプッチーニに提供したのに、プッチーニが無視して同じ題材に手を付けたと主張しました。プッチーニは「君がそんな題材に興味を持っているとは知らなかった。自分も以前からこの作品に取り組んでいるので放棄はできない!」と答え、結局両者とも《ラ・ボエーム》を作曲することになります。

Ruggero Leoncavallo(1857-1919)プッチーニより1歳年上ですね!

プッチーニ版が1896年に完成・初演されたのに続き、レオンカヴァッロ版も1897年に発表されましたが、マルチェッロとロドルフォの声域をそれぞれテノールとバリトンに入れ替えるなどの相違があったものの、レオンカヴァッロ版はプッチーニ版ほどの成功を収められず、現在では滅多に上演されません。このエピソードからも、プッチーニ版《ラ・ボエーム》の完成度と人気の高さが窺えます。

初演とその反響

完成した《ラ・ボエーム》は1896年2月1日、トリノのレージョ劇場でアルトゥーロ・トスカニーニ(当時28歳)の指揮により初演されました。主役ロドルフォはエヴァン・ゴルガ、ミミはチェジーラ・フェッラー二が務めています。初演当夜の聴衆の反応は報道によってまちまちですが、15回のカーテンコールがあったとも伝えられる一方で、熱狂的というほどではなかったとも言われます。

Teatro Regio

評論家の評価も割れました。プッチーニには《マノン・レスコー》という大成功作が一つあったとはいえ、まだ無名に近い若手作曲家でしたので、「甘い恋愛劇で勝負するのはリスクだ」「市井の情景と感傷に終始するこの作品は、重厚なオペラを期待する向きには物足りないのではないか」といった指摘もあったようです。

当時ヨーロッパではワーグナーの長大な音楽ドラマが上演された余韻もあり、大規模で観念的な作品に比べると《ラ・ボエーム》は表面的に軽く見えるという見方もあったようです。

しかし一般聴衆からは概ね好意的に迎えられ、トリノ初演後すぐに各地で上演が相次ぎました。1896年のうちにパレルモ、ナポリ、ボローニャ、ミラノ、さらにアルゼンチンのブエノスアイレスにまで波及し、翌1897年にはロンドン(英語上演)やニューヨークにも届いています。

こうしてプッチーニにとって最大の成功作となり、彼の以前の作品(《妖精ヴィッリ》や《エドガール》など)はすっかり影が薄くなりました。50年後の1946年には、トスカニーニ自身がNBC交響楽団を指揮して本作を再現上演し録音を残しています。このように、《ラ・ボエーム》は初演直後こそ賛否あったものの、すぐさま世界的に広まり、20世紀を代表するオペラ作品の一つとなりました。

リブレット(台本)の制作経緯

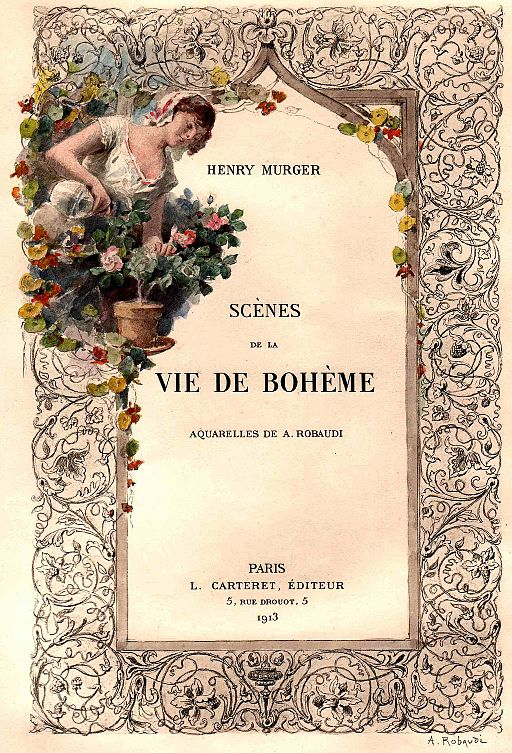

原作はフランスの小説家アンリ・ミュルジェの連作小説『ボヘミアン生活の情景』(Scènes de la vie de bohème, 1851年)です。

この小説はパリのラテン区に暮らす若いボヘミアン(自由奔放な芸術家たち)の生活をスケッチ風に描いたもので、明確な一本の筋立てというよりはエピソード集でした。

ミュルジェ自身が体験した青春群像がモデルとされ、1849年にはテオドール・バリエとの共作で舞台劇にもなっています。プッチーニはこの小説と戯曲に基づくオペラ化を、ルイージ・イルリカ(プロット・台詞担当)とジュゼッペ・ジャコーザ(詩文の練成担当)というコンビに委ねました。

イルリカ&ジャコーザは議論を重ねながら脚本を練り上げ、最終的に原作の様々な挿話を取捨選択・再構成して4幕の筋書きを作りました。

台本の多くはオリジナルで、第2幕と第3幕の展開はほぼ彼らの創作です(原作には散発的にしか登場しない要素を膨らませ、独自の物語の山場を作っています)。

第1幕と第4幕については原作の複数の章を組み合わせ、特にロドルフォとミミの出会いと別れ(死)の場面は、小説や戯曲のエピソードをベースにしつつ巧みに再構築されました。例えば原作では「ミミ」と「フランシーヌ」という2人の女性の挿話が別々に存在しますが、台本ではそれらが一人の「ミミ」に統合され、恋の出会いから死別まで一本の物語として描かれています。

このような脚色について、出版されたリブレットにはイルリカとジャコーザによる「ミミとフランシーヌの面影を一人の女性像に融合させた」旨の弁が記されています。台本作成には難航したものの、結果的にオペラとしてまとまりのある筋の通ったラブストーリーが生み出されました。

またイルリカ&ジャコーザは本作の成功後も引き続きプッチーニと組み、次作《トスカ》(1900年)や《蝶々夫人》(1904年)なども手掛けることになります。なお、プッチーニ自身も学生時代フィレンツェで苦学した経験があり、「自分はあの《ボエーム》を生きた(体験した)」と語った逸話が伝わります。彼の実体験に根ざした感覚が、台本と音楽の随所にリアリティを与えたのかもしれません。こうした背景を経て、《ラ・ボエーム》は青春群像の哀歓を詩情豊かに描いたオペラとして誕生しました。

2. 構成

幕構成

オペラ《ラ・ボエーム》は全4幕からなります。プッチーニ自身は各幕を「Quadro(絵)」と呼び、4枚の情景画のようにイメージしていたとも言われます。物語はクリスマス・イヴの夜から翌年の春まで、季節とともに展開します。各幕の内容は以下の通りです。

主要人物とその関係:

アルチンドロ (Alcindoro) – 高官(バス)。第2幕に登場。ムゼッタのパトロンでお金持ちの老紳士。ムゼッタに振り回され、支払いを押し付けられる哀れな人物。

ロドルフォ (Rodolfo) – 詩人(テノール)。芸術家仲間のリーダー格で、貧しいながら夢見がちな文学青年。屋根裏部屋でルームメイトたちと暮らす。ミミと恋に落ちる。

ミミ (Mimì) – 裁縫師・刺繍職人(ソプラノ)。ロドルフォの隣人。純真で控えめな性格だが肺を病んでおり、物語の後半で重体になる。ロドルフォの恋人。

マルチェッロ (Marcello) – 画家(バリトン)。ロドルフォの親友で同居人。情熱的な性格で、元恋人ムゼッタとヨリを戻したり喧嘩したりを繰り返す。

ムゼッタ (Musetta) – 歌手(ソプラノ)。マルチェッロの恋人だった美女。勝ち気で奔放、おしゃれ好き。一時は裕福な年上の愛人アルチンドロと付き合うが、内心マルチェッロを想っている。第2幕で有名なワルツを歌う。

コッリーネ (Colline) – 哲学者(バス)。ロドルフォたちの友人で同居人。博識で沈着だがユーモラスな人物。第4幕で外套に別れを告げる哀愁のアリアを歌う。

ショナール (Schaunard) – 音楽家(バリトン)。ロドルフォたちの友人で同居人。陽気で機転が利く。第1幕で仕事の成功により食料を持ち帰ってくるムードメーカー。

ブノア (Benoît) – 大家(バス)。第1幕に登場。家賃を取りに来るが学生たちに酔わされて追い返されるコミカルな中年男性。

第1幕

パリの貧しい屋根裏部屋(カルチエ・ラタン)に暮らす若い芸術家たちの日常を描きます。画家のマルチェッロが絵を描き、詩人のロドルフォが窓辺に佇みながら、暖房もない寒さを嘆く場面で幕が開きます。

友人の哲学者コッリーネや音楽家ショナールも登場し、彼らは持ち寄ったわずかな食べ物やワインで飢えをしのぎます。家主のブノアが家賃の取立てに来ますが、4人は彼を酔わせて浮気話を白状させ、既婚と知ると道徳家ぶって追い出し、家賃支払いをうやむやにします。

仲間たちがクリスマス・イヴを祝うため外出する中、ロドルフォだけは原稿の仕上げがあると残ります。しかしそこへ隣人の少女ミミがキャンドルの火を求めて訪ねてきます。ミミは病弱で階段を上ってきた拍子に気を失いかけ、ロドルフォは椅子に座らせ介抱します。彼女が落とした鍵を一緒に探すうち、ロドルフォは暗闇の中そっとその鍵をポケットに隠し、彼女の小さな手を取って優しく語りかけます。

「なんて冷たい手だろう(「冷たき手を」)」と歌い始めるロドルフォのアリアは、静かな語り口で始まり徐々に情熱的な旋律へと発展し、自分は貧しい詩人だが夢と希望に満ちていると身の上を語ります。このアリアは最後にテノールにとって高難度のハイC音(ハイ・ド)が輝かしく現れ、ロドルフォの昂ぶる恋心を示します。

続いてミミも「そう、私の名前はミミ(「私の名はミミ」)」と優しい旋律のアリアで自分のことを紹介します。彼女のアリアは控えめで純朴な性格を反映した穏やかな曲調ですが、中盤で一瞬感情が高まる部分もあり、春の喜びや自分の小さな暮らしの幸せを語ります。二人はお互いに惹かれ合い、外から友人たちが呼ぶ声も耳に入らないほどです。

最後に二人は心を一つにし、美しい愛の二重唱「なんと美しい娘(おお、愛しい乙女よ)」を歌い上げます。このデュエットではロドルフォとミミの声が絡み合い、「愛」という言葉で頂点に達します。譜面上、ソプラノのミミは高いハイCをピアニッシモで伸ばし、テノールのロドルフォもそれに寄り添って歌い、夜空に二人の愛が溶けていくように幕が閉じます。第1幕は、友情の明るさからロマンスの誕生へと雰囲気が移り変わり、コミカルな笑いと甘い愛情表現が見事に織り交ぜられています。

第2幕

同じ夜、場所は街の大通り(カルチエ・ラタンの広場)に移ります。場面は一転して大人数の賑やかな群集シーンです。通りには物売りの声が飛び交い、オレンジや栗、おもちゃ売りのパルピニョールを子供たちが取り囲むなど、クリスマス・イブの市街の喧騒が舞台上で再現されます。

プッチーニはここで合唱(大人と子供の合唱団)を使い、ホットマロンや果物を売る掛け声のコーラスによってパリの街の雰囲気を鮮やかに音楽化しています。ロドルフォはミミにリボンのついたピンクのボンネット(帽子)をプレゼントとして買い与え、皆でカフェ・モムースに入ります。そこへ突然、「ムゼッタ」が登場します。彼女はマルチェッロの元恋人で、美貌の持ち主かつ気まぐれな性格の持ち主です。今は裕福な年配紳士アルチンドロを連れて派手に現れます。

ムゼッタはマルチェッロに未練があり、彼の気を引くためにアルチンドロをないがしろにして大胆に振る舞います。彼女は周囲のパリジャンたちの視線を集めながら、官能的なワルツ調のアリア「私が街を歩けば(「ムゼッタのワルツ」)」を歌い始めます。この歌は、3拍子の軽快なワルツに乗せて自らの美しさをうぬぼれたように歌う内容で、その妖艶さはビゼー《カルメン》のハバネラにも匹敵すると評されるほどです。音楽的にも舞台上の彼女の存在感もきわめて華やかで、観客へのサービス精神あふれる名場面です。

ムゼッタはアリアの途中でわざと靴がきついと騒ぎ、アルチンドロを靴直しに送り出します。アルチンドロがいなくなるや否や、ムゼッタとマルチェッロは熱い想いを抑えきれず再び抱き合い、愛を取り戻します。一方テーブルには彼ら6人分の勘定書きが山積みですが、学生たちは支払うお金がありません。そこで狡猾なムゼッタが「勘定はあの老紳士につけておいて」と店員に告げ、アルチンドロに全員の食事代を押し付けてしまいます。ちょうどその時、軍楽隊の行進が聞こえ始めます。劇中ではオーケストラの他にオフステージ(舞台裏)の楽隊が指定されており、4本のピッコロと6本のトランペット、2つの小太鼓からなる陽気な行進曲でクリスマスの夜の喧騒を演出します。登場人物たちは「行進が来た!」と大はしゃぎで隊列の後に続き、カフェの客や子供たちも総出で舞台いっぱいにパレードが繰り広げられます。

こうして仲間たちは歌い踊りながら退場し、最後に戻ってきたアルチンドロが未払いの巨額の勘定を見て腰を抜かす様子がコミカルに描かれて幕となります。第2幕は、群集シーンの賑やかさと洒落た笑いが中心で、オペラ全体の中でもっとも華やかな場面です。プッチーニはこの幕で大人数の合唱・掛け合いと、ムゼッタの独唱、背景の吹奏楽まで巧みに組み合わせ、オペラ・コミック的な明るいムードを作り出しています。

第3幕

季節は移り、2か月ほど後の真冬の早朝(2月の末)に舞台は変わります。パリの門(バリケード、街外れの関所)で、雪がしんしんと降る夜明けの情景です。

プッチーニはこの幕の冒頭でフルートとハープの組み合わせなどによってひんやりした雪の降る様子を音で表現し、有名な情景描写を行っています。

わずかな管弦楽のイントロダクションを経て、咳き込みながらミミが登場します。ミミはマルチェッロを訪ねに来ました。マルチェッロはこの門の近くの居酒屋で絵看板描きの仕事をしながら、なんとムゼッタと一緒に暮らしていたのです。

ミミは彼に、昨夜ロドルフォと大喧嘩になり家を飛び出してきたことを打ち明けます。ロドルフォの激しい嫉妬と怒りに耐えかねたというのです。マルチェッロは驚きつつロドルフォを呼びに行きます。夜明け前の薄暗がり、ミミは物陰に身を潜め、そこでロドルフォとマルチェッロの男同士の会話が始まります。ロドルフォは最初は「ミミの浮気癖に我慢できなかった」と嫉妬を正当化しますが、やがて本心を吐露します。実は嫉妬は口実で、本当の理由はミミの病気にあります。彼女がひどい肺の病(19世紀で言う「胸の病」=結核)に侵されており、貧しい自分には療養させることもできず、このままでは彼女を死なせてしまうかもしれない…ロドルフォはそう恐れているのでした。愛するがゆえに敢えて冷たく突き放し、彼女がもっと裕福な男性に身を寄せて助けてもらえるよう仕向けたい--それがロドルフォの真意だったのです。この一部始終を、身を潜めていたミミははっきり聞いてしまいます。思わず漏らしたミミの咳とすすり泣きで存在に気づいたロドルフォとマルチェッロは驚き、ロドルフォは駆け寄ってミミを抱きとめます。

ここから二人の感動的な和解の二重唱が展開します。ミミは静かに「もう私にはわかっていたのよ」と告げ、自分から身を引く決心を伝えます。彼女は「さよならをしましょう。でも恨みっこなしよ(ミミのアリア「ドンデ・リエータ(私が街を出るとき)」)」と歌い、ロドルフォとの愛の思い出(第2幕で贈られたピンクの帽子のこと)に触れつつ別離を受け入れる切なさを表現します。ロドルフォも彼女を失いたくはなく、二人はお互いに未練を断ち切れません。結局「春が来るまで一緒にいよう。冬の間に一人きりなのはあまりに辛いから」と妥協の約束を交わします。「春になったら穏やかに別れよう」と微笑み合う二人ですが、その旋律には涙ぐましい愛情が滲みます。これと並行して、舞台袖ではマルチェッロがムゼッタと口論になります。実はムゼッタがまた誰かといちゃついていたのをマルチェッロが見咎め、怒った二人は激しく罵り合います。ここで舞台上では二組のカップルによる四重唱が展開します。ミミ&ロドルフォは静かに愛を確かめ合い、ムゼッタ&マルチェッロはヒートアップして口げんか--対照的な感情が同時進行し、それぞれの旋律が絡み合いながら進む名高いアンサンブルです。

最終的にミミとロドルフォは寄り添い、ムゼッタとマルチェッロは怒ったまま決裂して第3幕は幕となります。

第3幕は、それまでの明るい雰囲気から一転して冬の冷たさと人生の苦さが前面に出る幕です。序奏のオーケストレーション(雪の情景音)から、登場人物たちの心理葛藤、別れと復縁の逡巡が緻密に描かれ、聴き応えのあるドラマが展開します。

第4幕

再び舞台は冒頭の屋根裏部屋に戻ります。時は春から初夏(数か月後)ですが、ロドルフォとマルチェッロはそれぞれ恋人と別れ離れになっています。冒頭、彼ら二人は仕事に手が付かず、それぞれ失った恋人ミミとムゼッタのことを考えてぼんやりしています。

二人は二重唱「ミミはもう戻って来ない」(O Mimì, tu più non torni)で、お互い未練がある気持ちを吐露し合います。そこへショナールとコッリーネが細々とした食料を持って帰宅し、4人は空腹を紛らわすための茶番を始めます。

わずかなパンを豪華なご馳走に見立て、テーブルを囲んで陽気に寸劇を演じたり、一緒に踊ったりふざけあったりします。コッリーネとショナールはおどけて決闘ごっこまで始め、笑いに包まれます。

しかし、その笑いが絶頂に達した瞬間、突然ムゼッタが駆け込んできます。ムゼッタはやつれ果てたミミを連れて来たのです。ミミはロドルフォと別れた後、一時裕福な子爵に身を寄せていましたが、病状が悪化し命も危うくなっていました。彼女は「ロドルフォのところへ行きたい」と願い、たまたま街角で出会ったムゼッタが彼女をここまで連れて来たのでした。仲間たちは急いでミミをベッド(ソファ代わりの寝台)に横たえ、介抱します。ミミは衰弱していますが、ロドルフォの顔を見ると安堵し、一同もしばし再会の喜びに包まれます。しかし状況は一刻を争います。ムゼッタは自分のイヤリングを外し、「これを売ってお医者さんと薬を買ってきて」とマルチェッロに託します。コッリーネも愛用の古いオーバーコートを手放してお金を工面する決意をし、そっと部屋を出る前にそのコートに別れを告げるアリア「古い外套よ」(Vecchia zimarra)を歌います。このコッリーネのアリアは低音が静かに響く短い曲ですが、「長年自分を温めてくれた親友のような外套よ、さようなら」と語りかけ、コミカルさと哀愁が入り混じった独特の名シーンです。

彼らが出払った後、部屋にはロドルフォとミミの二人きりが残ります。ここで二人は穏やかな愛のデュエットを交わします。ミミは「みんな出て行ったわね…」と弱々しく語り始め、ロドルフォは「君が戻ってきてくれて僕は幸せだよ」と寄り添います。ロドルフォはそっとピンクのボンネットを取り出します。それはかつて彼がクリスマス・イブの夜にミミに買ってあげた思い出の品で、彼はずっと大事にとっておいたのでした。ミミはそれを見て微笑み、「まあ、私の帽子!覚えていてくれたのね」と喜びます。二人は懐かしい思い出を次々と思い起こし、出会った夜のロウソクや落とした鍵の話まで冗談交じりに語ります(ミミは実はあの時ロドルフォが鍵を隠したことに気づいていたと打ち明け、二人で笑いあいます)。

思い出の旋律(第1幕での出会いの音楽)がオーケストラで静かに奏でられ、幸せだった日々が音楽的にも回想されます。ところが、楽しいひとときも束の間、ミミは激しい咳の発作に襲われます。戻ってきた仲間たちは薬やマフ(毛皮の手袋代わりの筒)を買ってきてミミの手を温めようとします。ムゼッタは神に祈りながらミミの容態を見守ります。しかしミミは静かに意識を失い、眠るように息絶えてしまいます。しばらく誰も気づかず、ショナールがそっと近づいてミミの死を察します。「ミミは…」という彼の震える声に、ロドルフォは「嘘だ!」と縋りつき、愛する人の名前を何度も叫びます。ロドルフォの絶望的な慟哭が響き渡り、幕が静かに下ります。

第4幕後半は最初の愉快なやりとりから一転し、息を詰めるような悲劇へとなだれ込みます。この笑いから悲劇への急転換こそ、日常に潜む非情な運命を描くヴェリズモ作品らしい展開であり、観客に強い感動を与える場面です。

以上のように、《ラ・ボエーム》は四季の流れ(冬の到来と春の希望)に沿って4幕それぞれが特徴的な場面を描きます。幕ごとの構成には対照があり、第1幕と第2幕は明るく温かな友情や恋の芽生え、人間模様の賑わいが中心です。一方、第3幕と第4幕では寒さや病、別れと死といった重いテーマが描かれ、音楽も物語も徐々に悲劇的な緊張感を高めていきます。この構成により、観客は登場人物たちに愛着を持った上で最後の別れを迎えるため、ドラマの効果が一層高まるようになっています。

音楽的特徴と作曲技法

プッチーニの音楽はドラマと緊密に結びついた連続的な流れを持つことが特徴です。《ラ・ボエーム》では伝統的な「レチタティーヴォ(台詞的な歌)」と「アリア(歌曲)」の区別が曖昧になっており、会話の延長線上に自然と旋律的な音楽が立ち上がる場面が多々あります。

例えば第1幕でロドルフォがミミに話しかける場面は、ごく短いセリフ調のフレーズ(「Che gelida manina」の冒頭、音の反復によるささやき)から始まり、それが徐々にリリカルなアリアへと発展します。プッチーニは言葉の抑揚や自然な会話のリズムを大切にし、それをそのまま音楽に組み込むような手法をとりました。そのため不自然な区切れがなく、あたかも登場人物が感情の高まりにつれて語りから歌へ滑らかに移行しているかのように聞こえます。写真のように自然でリアルな音楽劇を作り上げたことがプッチーニの凄さだ、と評されるゆえんです。

また、プッチーニは旋律を予示的に提示するのも上手で、重要なメロディをいきなり大声で歌わせるのではなく、小さく伴奏に忍ばせたり前触れとして示した上で本格的に歌わせることで、聴き手に「いつの間にか覚えている親しみやすいメロディ」として印象付けます。

《ラ・ボエーム》には主要人物や主要な感情に対応するライトモティーフ(示導動機)が存在するとされます。ワーグナーの楽劇ほど厳密ではないものの、ミミやロドルフォ、ムゼッタなどのテーマがオーケストラに現れ、登場を予告したり感情を象徴したりします。

例えばミミとロドルフォが初めて出会った場面の音楽は、第4幕で二人が思い出を語る場面で再び静かに奏でられ、観客にも「あの幸せだった時」を思い起こさせます。プッチーニは前半の幸福な動機を後半の悲劇的瞬間に再登場させることで、**劇的な記憶効果(レミニッセンス・モティーフ)**を生み出しました。これはドニゼッティなども用いた手法ですが、プッチーニはこれを極めて感傷的な効果で用いており、ミミの死の場面は最初の出会いの音形を想起させて一層胸を打つものとなっています。

オーケストラと声楽の関係

プッチーニの楽器編成はロマン派末期らしく大規模です。ピッコロ、フルート2、オーボエ2+コーラングレ、クラリネット2+バスクラリネット、ファゴット2、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3+バストロンボーン、ティンパニ、スネアドラム、小太鼓、シンバル、大太鼓、グロッケンシュピール、チャイム、ハープ、弦五部、といったフル編成が指定され、加えて第2幕では前述のように舞台裏にピッコロ4、トランペット6、小太鼓2のバンドが用いられます。

プッチーニはこの多彩なオーケストラを駆使して、冒頭の貧寒とした屋根裏の雰囲気、第2幕の祝祭的な街の賑わい、第3幕の凍てつく夜明け、第4幕の死の静けさまで、情景や心情を音で色鮮やかに描き出しています。例えば第3幕冒頭の木管とハープの冷たい音色は雪のヒンヤリした感覚をまざまざと表現し、一方で第2幕のカフェではブラス(管楽器)の陽気な響きが群集の喧騒を活写します。

また劇中の歌手を支える技法も特筆されます。プッチーニは声楽パートと同じ旋律をオーケストラに重ねる(ユニゾン)ことで、声に厚みを持たせ音量を補強しました。これは歌手が無理なく豊かな声を響かせる助けとなり、ドラマティックなクライマックスでも声がオーケストラに埋もれにくくします。実際、《ラ・ボエーム》の有名な旋律の多く(例えばロドルフォやミミのアリアのサビの部分)は、オーケストラと声が一緒に歌い上げることで一層耳に残る効果を上げています。

作曲技法としては、プッチーニはイタリア・オペラの伝統的手法と新機軸を巧みに融合させました。彼の音楽は一貫して旋律美を重視し、観客が口ずさめるようなメロディが次々と登場しますが、その裏で和声は当時としては先進的な半音階進行や転調も駆使され、複雑さも備えています。

また、オーケストラを心理描写の語り手として用い、時に歌手が歌っていない間にもテーマを提示して感情を示唆したり、場の空気を表現したりします。例えばロドルフォがミミへの愛を感じ始める瞬間、オーケストラが先に甘い旋律を奏でておき、その後ロドルフォが歌い出す時には聴衆は既にその旋律に親しんでいる…という具合です。これは聴き手にとって非常に自然な聞こえ方で、あたかも映画音楽のように情景と心情をシンクロさせる効果があります。実際、プッチーニのこうした音楽語法は「映像が発明される前に、音で映画的表現をしていた」と評されることもあります。

まとめると、《ラ・ボエーム》の構成は場面転換の妙と音楽ドラマの一体感に優れています。4幕それぞれが異なる場面・季節・雰囲気を持ちながら、プッチーニの音楽がそれらを有機的につないでいます。練り上げられた台本と、緻密で感情豊かな音楽によって、観る者・聴く者はまるで登場人物たちと一緒に笑い、恋し、涙するかのような体験をすることでしょう。

3. 特徴

ヴェリズモ・オペラとしての位置付け

《ラ・ボエーム》は一般にヴェリズモ・オペラ(写実主義オペラ)の代表的作品の一つに数えられます。ヴェリズモとは19世紀末にイタリアで流行した文芸・音楽の傾向で、日常生活の現実(vero「真実」)をありのままに描くことを旨としています。それまでのオペラで主流だった王侯貴族や神話上の人物ではなく、庶民や社会の下層階級を主人公に据え、その生々しい感情とドラマを描くのが特徴です。

プッチーニはこの流れの中で頭角を現した作曲家で、特に彼は「小さな人々に大きな悲しみを背負わせる」のが自分の成功の秘訣だと言っています。これは「普通の人々の身に降りかかる深い悲劇」をリアルに描くという意味で、まさに《ラ・ボエーム》に体現されています。登場人物は貧しい芸術家やお針子であり、彼らの生活(寒さに震え家賃にも困る様子や、病に侵される不運)が赤裸々に描かれます。

オペラの幕開けからして、燃やすものがなく戯曲の原稿を暖炉にくべるという生々しいシーンですし、ごく身近な出来事(ろうそくの火が消えた、鍵を落とした)をきっかけに恋が芽生える展開も日常の延長にあります。また第2幕のように市井の人々の喧騒を舞台に再現したり、子供まで登場させて生活感を出すこともヴェリズモらしい手法です。さらに終盤でミミが亡くなる原因も、敵や陰謀によるものでなく病死(おそらく結核)である点で現実的です。

ヴェリズモ初期の作品、例えばマスカーニ《カヴァレリア・ルスティカーナ》では殺人による復讐劇が描かれましたが、プッチーニは極端な劇的事件ではなく身近な「死別」という静かな悲劇を選びました。このように、《ラ・ボエーム》は等身大の人間関係と避けられない運命を描き、観客の共感と涙を誘うヴェリズモ作品です。ただし、暴力的な要素はなく、全編を通してどこか叙情的・詩的な雰囲気が漂うのがプッチーニ流です。その点で、同時期の荒々しいヴェリズモ(例えば《道化師》の殺人シーンなど)とは一線を画し、より洗練された哀愁を持つ作品と言えるでしょう。

演出や視覚的表現の特徴

このオペラは舞台美術的にもコントラストが魅力です。

第1幕と第4幕は狭く質素な屋根裏部屋、第2幕は広々とした屋外の街角、第3幕は雪の降る夜の戸外と、シチュエーションが変化に富んでいます。それぞれの幕で伝統的にリアルな舞台装置が用いられ、観客は19世紀パリの雰囲気に引き込まれます。特に第2幕の舞台はオペラ史上有名で、カフェや露店、街灯などを配置し、合唱も含め数十人規模のエキストラが行き交う大掛かりな群衆シーンとなります。

有名な演出家フランコ・ゼッフィレッリによるメトロポリタン歌劇場のプロダクション(1981年初演)は、その豪華で緻密な再現性で知られ、「舞台上に本物のパリがある」と評されるほどです。このプロダクションでは、通りの遠景やカフェの内装、小道具に至るまで細部が作り込まれ、第2幕の群衆の活気や第3幕の雪景色の静寂が視覚的にも鮮やかに表現されています。第3幕では本物の雪が降る演出も多く、街灯に照らされた雪が悲しい別れのムードを一層高めます。第4幕では打って変わって殺風景な屋根裏の部屋に戻り、家具も質入れで失った後の設定なのでほとんど何もない舞台で登場人物の演技に焦点が当てられます。こうした場面転換の視覚効果も《ラ・ボエーム》の魅力で、前半の華やかさから後半の簡素さへの落差がドラマの盛衰を視覚的に支えます。

また、本作は現在もしばしば新しい時代設定で演出されることがあります。

例えばイギリスのオペラ・ノースのプロダクション(フィリダ・ロイド演出)では舞台を1950年代のパリに移し、エグジステンシャリズム(実存主義)とカフェ文化が花開いた時代として描いたりします。

映像作品ではバズ・ラーマン監督が1957年のパリに置き換えた舞台版(1990年、後にブロードウェイ上演)も話題になりました。これらの場合、衣裳や美術は時代に合わせてモダンになりますが、基本的な人物関係と感情は変わらないため物語の本質は損なわれません。どの時代にも通じる普遍性こそが《ラ・ボエーム》の強みであり、演出家たちはしばしば現代的な視点からこの物語を再解釈します。しかし伝統的には、1830年代(原作の時代設定)前後のパリを忠実に再現する演出が根強く支持されています。特に第2幕のような絢爛な群集シーンはクラシックな演出で映えることもあり、多くの歌劇場がゼッフィレッリ版のような写実的でリッチな舞台をレパートリーとして守り続けています。さらに衣装では、貧しい芸術家たちの粗末な服と、ムゼッタの華やかなドレスとの対比など、視覚的にキャラクターを際立たせる工夫も伝統的に行われています。例えばムゼッタは真紅のドレスや派手なアクセサリーで登場し、彼女が現れるだけで舞台がパッと明るくなるよう演出されることが多いです。一方ミミは地味で優しい色合いの衣装が多く、その内気で純朴な性格が一目で伝わるよう配慮されています。

他のプッチーニ作品との比較

プッチーニのオペラの中でも、《ラ・ボエーム》は特に叙情的で親しみやすい作品とされています。同じプッチーニの三大オペラである《トスカ》(1900年初演)や《蝶々夫人》(1904年初演)と比べると、その違いがよくわかります。

《トスカ》は1800年のローマを舞台にした政治色の強いサスペンス劇で、権力者スカルピア男爵という明確な悪役が存在し、ヒロインのトスカが殺人を犯すなど劇的事件に富みます。

それに対し《ラ・ボエーム》には悪役が登場せず、対立や悲劇の原因は環境(貧困や病)や性格の不一致から生じます。

いわば「人生のすれ違い」がドラマを動かすのであって、人為的な悪意は描かれません。この点が他の多くのオペラと異なり、観客は運命そのものの残酷さを感じることになります。

また《蝶々夫人》はアメリカ海軍士官と日本人少女の悲恋を描いた作品で、異国情緒豊かな音楽(日本のメロディや軍楽隊の引用など)を特色とし、文化摩擦や裏切りをテーマに据えています。それに比べ、《ラ・ボエーム》は異国趣味というより当時の現実世界(プッチーニにとっての外国・フランスですが、19世紀欧州都市の生活圏)を描いたものです。

音楽的にも《蝶々夫人》では和音階や東洋風の旋律が用いられますが、《ラ・ボエーム》はフランスの空気感を醸し出しつつもイタリア的な甘い旋律が主体です。例えば第2幕では洒落たワルツがあったり、カンカン風のリズムが聴こえたりと、パリのムードを演出する工夫はありますが、基本的にはイタリア・オペラの延長線上にあります。

プッチーニの初期の成功作《マノン・レスコー》(1893年)と比較すると、《ラ・ボエーム》で彼のスタイルが進化したことが分かります。

《マノン・レスコー》は激しい愛憎劇で伝統的な番号オペラ的(明確なアリアや重唱の区切りが多い)構成でしたが、《ラ・ボエーム》では音楽がシームレスにつながる場面が増え、よりモダンなドラマづくりがなされています。また《マノン・レスコー》では大仰なロマンティック表現が目立つのに対し、《ラ・ボエーム》では身近なユーモアや会話劇が取り入れられ、人間描写が洗練されています。

以降の《トスカ》《蝶々夫人》でもプッチーニはこの路線を発展させ、作品ごとに異なる色彩を加えつつも、共通する彼らしさ(心に残るアリア、劇と音楽の融合)が確立していきます。

また、プッチーニ後期の《トゥーランドット》(1926年初演、未完)は全く趣向が異なり、中国の伝説を元にしたファンタジックで壮大なオペラです。そこでは巨大なオーケストラや合唱を駆使し、「誰も寝てはならぬ」に代表される圧倒的な声楽を聴かせます。

一方、《ラ・ボエーム》は規模としては中程度の長さと編成で、あくまで登場人物の内面的ドラマが中心です。プッチーニは各作品ごとに舞台設定に合った音楽上の「色合い」(ティンタ)を作り出しました。

《ラ・ボエーム》の場合、そのティンタは「パリの青春の煌めきと黄昏」と言えるでしょう。対して《トスカ》は「ローマの宗教的厳粛さと権力の暗部」、「蝶々夫人》は「日本の異国情緒と純愛の悲劇」、「トゥーランドット》は「伝説の古代中国の神秘性と豪華さ」といった具合です。その意味で、《ラ・ボエーム》はプッチーニ作品の中でももっとも身近で親密な空気を持つ作品で、等身大の若者たちの物語という特異なポジションにあります。

しかしどの作品にも共通するのは、プッチーニ独自の泣かせどころが随所にあることです。

彼は聴衆の心を掴むツボを知り尽くしており、《ラ・ボエーム》でも第1幕の出会い、第3幕の別れ話、第4幕の死別と、感情のクライマックスを三段階で配置しています。この手腕は《トスカ》の「歌に生き、愛に生き」や《蝶々夫人》の「ある晴れた日に」、そして《トゥーランドット》の「誰も寝てはならぬ」といった有名アリアに通じるものです。

《ラ・ボエーム》の場合、大ヒットしたアリアが複数あるため、オペラ全体が名曲の連続のようになっており、それも他のオペラと比べた際の強みとなっています。

現代でも《ラ・ボエーム》はオペラ入門にしばしば薦められますが、その理由は聴きやすい旋律が多いこと、長さが比較的コンパクトであること、そして王族や神話ではなく普通の若者たちの物語で感情移入しやすいことによります。こうした点でも、《ラ・ボエーム》はプッチーニ作品の中で特に親しまれやすい特質を備えていると言えるでしょう。

4. 名曲

《ラ・ボエーム》には耳に残る名曲が数多く含まれ、オペラ全曲が上演されなくともアリアだけコンサートで歌われたり、テレビや映画で使われたりする機会も多いです。その中から主要なアリア・重唱を挙げ、それぞれの音楽的特徴を解説します。

「冷たき手を」(Che gelida manina)

– 第1幕、ロドルフォのアリア。【場面】暗闇の中でミミの手に触れたロドルフォが、彼女に自分の暮らしぶりを語る場面です。

このアリアはテノールの名曲中の名曲であり、冒頭はロドルフォが優しく囁くように「なんて冷たい手なんだ、温めてあげましょう」と歌い出します。旋律は最初、ほとんど一本調子の音の繰り返しで始まります(楽譜には「とても優しく、ピアニッシモで」と指示され、言葉の抑揚で表現するよう要求されています)。これはロドルフォが緊張しつつ声を潜めて話しかける様子をそのまま音楽にしたような始まりです。しかし次第に旋律が動き始め、「月明かりがぼくらを照らしてくれる」と詩的な情景を描写するあたりから音楽は滑らかなカンタービレ(歌うような旋律)に発展していきます。ロドルフォは自分が誰なのか(Chi son?)をミミに問われ、「僕かい?詩人さ」と答えるくだりから、アリアは一気に華やかな盛り上がりを見せます。彼は自分の貧しくも自由な芸術家生活、夢見がちな心を誇らしげに歌い、「僕の盗まれた夢の財産、それは今君という希望に置き換わったんだ!」と高らかに告白します。この最高潮で、テノールはハイC(ハイ・ド)の高音を伸ばします。この音は「la speranza(希望)」という言葉に乗せられており、未来への期待が輝くように表現されています。プッチーニは終盤、この高音に至る前に一瞬伴奏を落として劇的な間を作っており、聴衆は「来るぞ来るぞ…!」と息を飲んでからこのハイCを浴びて感動する仕掛けになっています。和声的には、開始部では不安げな半音階や増六の和音(これはロドルフォの一瞬のためらいを表すような響き)が使われつつ、次第に長調(メジャー調)へ解決していき、最後は変ホ長調で明るく終わります。これはロドルフォの心が暗闇の不安から光明へと向かう様子を映しています。オーケストラはこのアリアのクライマックスでユニゾンで旋律を奏で、テノールの声を力強く支えます。そのため聴感上より壮大に聞こえ、まさにテノールの魅力を最大限に引き出す設計となっています。

このアリアは録音史上も非常に人気が高く、20世紀の著名なテノール(カルーソー、パヴァロッティ、ドミンゴ他)ほとんどがレパートリーにしています。ある推計では500人以上のテノールが録音を残しているとも言われ、頻繁にリサイタルやコンクールでも歌われる花形アリアです。劇中ではこのアリアをきっかけにミミとの距離が一気に縮まり、後のデュエットへなだれ込むため、ドラマ的にも重要な役割を果たしています。

「私の名はミミ」(Sì, mi chiamano Mimì)

– 第1幕、ミミのアリア。【場面】ロドルフォの自己紹介アリアを受けて、ミミが自分のことを語る場面。

このアリアはロドルフォの情熱的なアリアに対し、静かで素朴な美しさを持っています。ミミは「そう…私の名前はミミと申します。でも本名はルチア。だけど皆ミミと呼ぶの」と控えめに歌い始めます。

旋律はシンプルで親しみやすく、伴奏は弦楽器と木管楽器が柔らかい和音を添える程度で、ミミの声が前面に出るようになっています。音域もアリア全体を通じて中音域が中心で、彼女の穏やかな性格を反映しています。ただし中盤、「でも春が来ると」と歌う箇所(「Ma quando vien lo sgelo」)では、一時的に感情が高ぶり旋律が広がります。ここでミミは春と花への愛を語り、音楽も明るく盛り上がって高音に至ります。譜面ではこの部分は強めの歌唱が指示されており、内気なミミが自分の心のときめきを語る瞬間と捉えられます。しかしそれも束の間、彼女は恥ずかしくなったかのように声量を落とし、「私は独り身で毎日刺繍を…」とまたおとなしく締めくくります。最後は「しかしお話しすることはこれくらい…」と消え入るようなピアニッシモで終わります。和声的には大部分が長調で安定しており、ミミの純真さと穏やかさを象徴しています。ごく短い間に感情の起伏はありますが、全体としては抒情的な一筆書きのように統一感のある旋律です。その簡潔さゆえに耳に残りやすく、多くの聴衆に愛されるナンバーになっています。

このアリアは劇中でロドルフォにミミの人となりを強く印象付け、彼ばかりか観客も彼女の健気さに引き込まれる大事な場面です。音楽的にもロドルフォのアリアと対をなす存在で、二人の性格の違いを音で示しています。

演奏会でもしばしば取り上げられる人気曲で、ソプラノ歌手にとっては繊細な表現力が試されるレパートリーです。例えばミミ役の名歌手と言われる人々(テバルディ、フレーニ、ネトレプコなど)はこの曲で各々の持ち味を発揮しており、シンプルな中に奥深さのある名アリアとして評価されています。

「おお、愛しい乙女よ」(O soave fanciulla)

– 第1幕最後、ロドルフォとミミの二重唱。【場面】互いの身の上を語り合った二人が、恋に落ちた喜びを歌うフィナーレ。

このデュエットはオペラ屈指のロマンティックな場面を彩ります。ロドルフォのアリア、ミミのアリアと続き、興奮冷めやらぬ二人が自然にデュエットへ移行します。ロドルフォがミミの名前を繰り返し「なんて美しい響きだ」と歌い、ミミも「私の詩人さん…」と応じます。曲は変ホ長調で始まり、ゆったりした6/8拍子の揺れるリズムに乗って進みます。

プッチーニはここで二人の旋律を巧みに組み合わせ、掛け合いからハモりへ、そしてユニゾンへと発展させます。ロドルフォが歌ったフレーズをミミが追いかけたり、ミミの歌う旋律にロドルフォが三度下で寄り添ったりすることで、二人の心が寄り添っていく様子が音楽に反映されています。最後の部分では「愛! 愛!」と二人が高らかに声を合わせ、愛の高まりを示します。このとき、ソプラノは高いC音(ハイC)を伸ばすことになっており、テノールも場合によってはオクターブ下ではなく同じC音を出してユニゾンする演出が取られることもあります(本来の楽譜ではテノールは一音下のB♭で書かれていますが、多くのテノールが効果を狙って高いCで歌うことがあります)。この頂点のハイCは観客にとって胸のすくような瞬間であり、オペラの幕切れとして非常にドラマチックです。その後、オーケストラは静かに減衰し、遠くから仲間たちの呼ぶ声が聞こえる中、二人は「二人だけで過ごそうと言ったけど…みんな待ってるわ」と微笑み合いながらステージ袖に消えていきます。音楽は夢見るように静まり、幸せな余韻を残して第1幕が終わります。

旋律は甘美で伸びやか、まさに愛の二重唱のお手本のような仕上がりで、多くのリスナーの心に残る場面です。演奏会でも最後の部分だけ抜粋されて歌われることがあります。なお、昔の上演ではこのデュエットの最後で二人が舞台上で高音を保持したままキスをし、盛大な拍手で幕を下ろすことも行われました。しかしプッチーニ自身はこの後オーケストラが音楽を続ける指示を譜面に書いており、初演指揮者のトスカニーニも拍手なしで繋げる演出をしました。現在でもトスカニーニ版にならって音楽を切らずに2幕へ続ける劇場もあります(聴衆が拍手したくてもうずうずするところを我慢させる演出とも言えます)。

いずれにせよ、《ラ・ボエーム》を代表する愛のテーマとして、この二重唱は広く知られています。

「ムゼッタのワルツ」(Quando me’n vo’, 通称「私が街を歩けば」)

– 第2幕、ムゼッタのアリア。【場面】カフェでマルチェッロの気を引くため、ムゼッタが人目もはばからず歌い出す。

この曲は優雅な3拍子のワルツで、明るく弾むような伴奏に乗せてソプラノが伸びやかに旋律を歌います。ムゼッタは「私がひとり街を歩けば、みんなが私の美しさに見惚れるの」という自信満々の歌詞を歌い、わざと色っぽく振る舞います。旋律自体は非常に口ずさみやすく、何度も反復されるため一度聴いたら忘れないキャッチーさがあります。曲の冒頭ではピアニッシモで始まり、ムゼッタがわざと上品に歌ってみせますが、だんだん声を張り上げフォルテで魅惑的に歌い始めます。「ああ、良い香りが私の周りに広がる。それが私を幸せにするの」と歌う箇所では官能性が頂点に達し、ムゼッタが周囲の男たちを虜にしている様子が手に取るようにわかります。

プッチーニはオーケストラにスフォルツァンド(突然強く)のアクセントをつけたり、リズムを強調したりして彼女の一挙手一投足を際立たせています。曲の途中、マルチェッロが「まったくけしからん!」と怒る声やアルチンドロの狼狽も合いの手のように入り、舞台上はコミカルな騒ぎになります。それでもムゼッタは意に介さず最後まで歌い切り、高い音で伸ばすフィナーレで観客の拍手喝采を浴びます。このアリアはカルメンのハバネラに次ぐ有名な誘惑の歌とも言われ、オペラを知らない人でもCMや映画などで耳にしたことがあるかもしれません。実際、ジャズやポップスにも編曲され、1950年代にはこのメロディを元にした英語歌詞の曲「Don’t You Know」がヒットするなど、オペラの枠を超えた親しまれ方をしています。

音楽的分析としては、ムゼッタの自己顕示欲と情熱を象徴する長調の旋律がト長調で明快に提示され、途中で短調に転じる部分もありますが、最後は変イ長調で輝かしく締めくくられます。これは彼女の感情の揺らぎ(嫉妬させようとする計算と、マルチェッロへの本心)を反映しているとも解釈できます。

いずれにせよ、舞台をさらってしまうほどのインパクトを持つアリアで、プッチーニが一幕のスターとしてムゼッタを際立たせた名場面です。ソプラノにとってもテクニックと演技力を示す見せ場であり、この曲を十八番とする歌手も多くいます。

「私が街を出るとき(ドンデ・リエータ)」(Donde lieta uscì)

– 第3幕、ミミのアリア(別れのアリア)。【場面】ロドルフォの本心を知ったミミが、別離を決意して静かに想いを伝える。

この短いアリアは、第3幕の感情的クライマックスに位置します。ミミは弱々しい声で「私が幸せにこの部屋を出て行ったあの頃から」と切り出し、自分がロドルフォの元を去る決意をしたことを伝えます。旋律は哀感に満ちたゆったりしたもので、全体にソフトなダイナミクスで書かれています。開始は変イ長調ですがすぐにハ短調に転じ、ミミの悲しみを表現しています。「さよなら、憎しみは無しに別れましょう」と歌う箇所では旋律が特に美しくせつなく、プッチーニならではの叙情が光ります。この部分、原語では「Addio, senza rancor(さようなら、恨みっこなしで)」という印象的なフレーズで、ミミの健気さが胸を打ちます。伴奏は主に弦楽器の和音が下支えするだけで、ミミの声が際立つようになっています。中間部では一瞬ホ短調に転じ、ロドルフォと過ごした幸せな思い出(例のピンクの帽子)に触れる歌詞で感情が少し高ぶります。しかしすぐ元のハ短調に戻り、「これが私の最後の願い」と儚げに歌います。ミミはこの最後の願いとして「あの帽子は私がいなくなったら取っておいてね」と頼みます。これは伏線となり、第4幕で帽子が出てくる時に観客の涙を誘います。

音域的には無理のない範囲で書かれ、過度なドラマティックさを避けて淡々と歌われます。それだけにミミの諦念と優しさが滲み、聴衆の涙腺を刺激します。演奏時間も3分ほどと短いですが、その中に凝縮された感情密度は高く、名ソプラノたちがこの曲をリサイタルでアンコールに歌うこともしばしばです。劇中では、このアリアの直後にロドルフォとミミが結局別れを先延ばしにするため、劇的なピークの一つでありながら完全な別離には至らず、観客に「春までの猶予」という一抹の希望を残す点でも巧妙です。とはいえミミが初めて自分の死期を悟り、愛する人への別れを口にする場面であり、その静かな悲劇性は他のアリアとはまた異なる感動を与えます。

「古い外套よ」(Vecchia zimarra)

– 第4幕、コッリーネのアリア。【場面】ミミの薬代を捻出するため、愛用の外套を手放す決心をしたコッリーネが、外套に別れを告げる。

このアリアはバス(低音)による静かな独唱で、全体が短調の穏やかな旋律で構成されています。コッリーネは自分のボロ外套をまるで友人に語りかけるように扱い、「長い間ありがとう。僕たちは別れねばならない」とユーモアと哀感を込めて歌います。曲調は一種の祈りのようでもあり、テンポは緩やかです。伴奏はコントラバスやファゴットなど低音域の楽器が中心で、まるでコッリーネの渋い声に寄り添うように進みます。旋律には大きな跳躍や派手な装飾はなく、音域も狭めで、むしろ語るような風情があります。これはコッリーネの人柄(哲学者であり、物静かで達観した人物)をよく表しています。同時にこの場面は、第4幕の緊迫した状況の中で一瞬時間が止まったような静の瞬間を提供し、観客に次に訪れる悲劇への心の準備をさせる効果もあります。外套という日用品に別れを告げる行為は滑稽さもありますが、音楽はそれをしみじみとした哀愁で包み込み、コッリーネの優しさと自己犠牲の精神を感じさせます。最後は「さようなら、外套さん」とつぶやくように終わり、すぐ次の場面転換(ミミとロドルフォの二重唱)に繋がります。

演奏会で単独で歌われる機会は他の有名アリアに比べれば少ないですが、バス歌手にとっては大事なレパートリーです。音楽的には地味ですが、この短い小品が作品全体に与える味わいは大きく、第4幕の悲劇的クライマックスをより一層引き立てる名脇役的なアリアです。

以上が主要な名曲ですが、この他にも第2幕冒頭の合唱曲(露店商人と子供たちの合唱「Aranci, datteri!/Mamma, guarda」)や、第3幕フィナーレの四重唱(別れを決めるミミ&ロドルフォと、口論するムゼッタ&マルチェッロの対比が見事なアンサンブル)など、挙げきれない魅力的な音楽が詰まっています。プッチーニは各幕に少なくとも一つの聴き所を用意しており、第1幕は3つもの有名曲が連続するアリアの宝庫、第2幕は陽気なワルツによる中毒性のある盛り上がり、第3幕は感動的な重唱と別れのアリア、第4幕は胸を打つ短いアリアと悲劇の二重唱といった具合に、音楽的バランスが取れています。プッチーニの旋律は「一度聴けば口ずさめる」と言われるほど親しみやすく、それを支える和声やオーケストレーションは巧緻で、シンプルさと複雑さの絶妙な調和を実現しています。これら名曲の数々が《ラ・ボエーム》を不朽の名作たらしめる大きな要因であり、オペラ全曲としても、切り出したアリア・重唱としても、現在まで広く愛され演奏され続けています。

5. 音楽史における位置付け

19世紀後半~20世紀初頭のオペラの流れの中での意義

1896年初演の《ラ・ボエーム》は、オペラ史の転換期に現れた作品です。19世紀イタリア・オペラの巨匠ジュゼッペ・ヴェルディが1893年の《ファルスタッフ》を最後に事実上筆を置き、その後継者が求められていた時代に、プッチーニは現れました。プッチーニの作品群はイタリア・オペラ伝統の集大成であると同時に、新時代の要素をも含んでいました。彼はベルカント的な旋律美(19世紀前半のベッリーニやドニゼッティから続く伝統)を受け継ぎつつ、和声語法や管弦楽法にはドイツやフランスからの影響を取り入れました。例えば、《ラ・ボエーム》のハーモニーを分析すると、伝統的な長短調の枠に留まらず転調や半音階進行が頻繁に使われ、ワーグナー以降の豊かな和声を消化していることが分かります。また、オーケストラの使い方に関しても、それまでのイタリア・オペラでは歌手の伴奏が主だったのに対し、プッチーニはオーケストラに物語を語らせる手法を発展させました。これはワーグナーの「楽劇」的手法に通じますが、プッチーニの場合、イタリアらしい情緒と歌心を損なわずにそれを行った点が独自です。フランス・オペラからの影響も見逃せません。《ラ・ボエーム》はパリが舞台であることも相まって、群集シーンや洒落たワルツなど、グランド・オペラやオペラ・コミックの華やかさを思わせる場面もあります。事実、第2幕のような大合唱と群舞の場面は、19世紀フランスのオペラでしばしば重視された要素で、プッチーニはそれを取り入れつつイタリア風に仕立て直しています。

ヴェルディ最晩年からプッチーニ登場にかけて、イタリアではマスカーニやレオンカヴァッロらのヴェリズモがブームとなりました。《ラ・ボエーム》はそうしたヴェリズモ路線の一つの到達点です。題材は庶民的で**「今そこにいる人々」の物語**、歌唱も従来のアリア・カバレッタ形式に縛られずドラマに即した自由な音楽が展開し、オペラがより現実の演劇に近づいた感があります。これはヴェルディの後期作品(《オテロ》《ファルスタッフ》など)でも進んでいた方向性で、プッチーニはそれをさらに推し進めました。同時代の欧米の動きを見ると、ドイツではワーグナー(1883年没)の影響で大規模なロマン派オペラが主流でしたし、フランスではビゼー(《カルメン》1875年)やムソルグスキー(《ボリス・ゴドゥノフ》フランス初演1898年)らの多彩な作品がありました。そんな中、《ラ・ボエーム》はイタリア・オペラの強み(旋律美と人情劇)を改めて示し、ヨーロッパ中で高い評価を受けました。ワーグナーの長大で神話的な世界とは対照的に、《ラ・ボエーム》は2時間程度のコンパクトさで日常の若者たちを描き、しかし感動の深さでは引けを取らないものでした。これはイタリア・オペラが20世紀に入っても国際的に競争力を持ち続けるための一つのモデルとなりました。実際、プッチーニ以降のイタリアでは、彼ほど成功したオペラ作曲家は現れず、第二次大戦後までオペラはプッチーニの時代が続いたとも言えます。その意味で、《ラ・ボエーム》は19世紀から20世紀への橋渡しとなった作品であり、プッチーニの名声を不動にした作品でした。

他の作曲家への影響や比較

プッチーニはヴェルディ亡き後「イタリア・オペラ最後の巨匠」と称されますが、その音楽スタイルはドイツのワーグナーやフランスのドビュッシーなどとも比較されます。ワーグナーからは前述のようにライトモティーフ技法や管弦楽の充実を学びましたが、プッチーニはあくまでイタリア語の旋律の美しさを核に据えました。ワーグナーのオペラがしばしば終わりのないメロディと評され、劇的対話もすべて音楽で覆い尽くすようなスタイルなのに対し、プッチーニは要所要所で際立つアリアを配し、その間の繋ぎでは自然な台詞まわしを尊重するというバランスを取りました。これはイタリア・オペラの伝統(旋律重視)とワーグナー的総合芸術の統合と言えます。例えば、プッチーニは動機の反復を使って人物や感情を関連付けますが、それはワーグナーほど厳密に全編を貫くものではなく、むしろドニゼッティ的な想起のモティーフとして重要場面で以前の旋律を再登場させる手法をとっています。この方が観客には分かりやすく感動的に響くからです。ドビュッシー(1862-1918)はプッチーニとほぼ同時代のフランス作曲家で、唯一のオペラ《ペレアスとメリザンド》(1902年)では従来のアリア形式を否定し、終始レチタティーヴォ調の半唱半語りで神秘的な雰囲気を作りました。ドビュッシーのアプローチは印象主義的で、感情を直接語らず余韻で示すもので、プッチーニとは対照的です。ドビュッシーはワーグナーの影響から脱しようとしましたが、プッチーニはむしろワーグナーを部分的に取り入れて自作を豊かにする道を選びました。そのため、20世紀前半のオペラは大きく二つの潮流(プッチーニ的浪漫路線とドビュッシー的象徴路線)に分かれたとも言えます。

他の同世代の作曲家への影響という点では、《ラ・ボエーム》の成功はまずレオンカヴァッロ版《ラ・ボエーム》を影を薄くしました。さらには、20世紀前半に活躍したオペレッタ作曲家(レハールやカルノー)やブロードウェイ・ミュージカルにもプッチーニのメロディアスな手法は影響を与えています。劇的な音楽表現と人情味あるストーリーを融合したプッチーニのスタイルは、後の映画音楽にも大きな示唆を与えました。事実、プッチーニの音楽はしばしば映画で用いられ、その情緒性はフィルムスコアの先駆とも言われます。例えば映画『ムーンストラック』(1987年)では《ラ・ボエーム》の音楽が効果的に使われ、物語と音楽のリンクが話題になりました。さらに現代の作曲家でプッチーニに影響を受けた人として、アンドリュー・ロイド=ウェバーなどミュージカル作曲家を挙げることもできます。彼の《オペラ座の怪人》などには、甘美な旋律や劇的対位法などプッチーニを想起させる場面があります。

《ラ・ボエーム》を下敷きにした直接的な作品としては、ミュージカル《レント(Rent)》が特筆されます。ジョナサン・ラーソン作の《レント》は1996年に初演され、舞台を1990年代ニューヨークのダウンタウンに置き換え、芸術家志望の若者たちがエイズや家賃問題に直面する物語です。登場人物名もロジャー(ロドルフォ)、ミミ(同じ名前)、モーリーン(ムゼッタ相当)など対応関係があり、台詞や楽曲にも《ラ・ボエーム》へのオマージュが散りばめられています。例えば《ラ・ボエーム》でミミが「私の名はミミ…」と歌い出すのに対し、《レント》ではミミの登場曲の最後が「They call me Mimi(みんな私をミミと呼ぶ)」という歌詞で終わります。またモーリーン(ムゼッタ)は自分が注目されると歌う場面があり、そこでは原曲「ムゼッタのワルツ」の旋律が引用されています。このように、100年後のニューヨークに翻案しても物語が成立するほど、《ラ・ボエーム》のテーマは普遍的で影響力があるということです。

現代における評価と演奏傾向

《ラ・ボエーム》は現在も世界中で非常に頻繁に上演されるオペラで、その人気はトップクラスです。近年の上演頻度ランキングでも、モーツァルト《魔笛》、ヴェルディ《椿姫》、ビゼー《カルメン》と並んで常に上位に入っています。

事実、Operabaseの調査によれば、《ラ・ボエーム》は21世紀でも常に上演数ベスト5以内に位置し、プッチーニ作品では最多の上演数を誇ります。この普遍的な人気は、作品自体の音楽的・劇的魅力によるものは言うまでもなく、歌手・指揮者にとってのやりがいも大きいからです。ロドルフォ役は歴代の名テノール(エンリコ・カルーソー、ジャコモ・ラウリ=ヴォルピ、ジュゼッペ・ディ・ステファノ、ルチアーノ・パヴァロッティ、プラシド・ドミンゴ等)が当たり役としてきましたし、ミミ役もマリア・カラス(珍しくこのリリックな役を歌いました)、レナータ・テバルディ、ミレッラ・フレーニ、アンナ・ネトレプコなど数多くのプリマドンナが得意としています。録音も数えきれないほどあり、名盤としてはトスカニーニ指揮のNBC響ライブ(1946年、トスカニーニ自身が振った唯一のプッチーニ録音)、ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮のスタジオ録音(1972年、パヴァロッティ&フレーニ)、ゲオルグ・ショルティ指揮(1973年、ドミンゴ&カバリエ)などが知られます。そのような音源を通じて、現在の若い歌手たちも《ラ・ボエーム》のスタイルを学んでいます。

現代の演奏解釈では、より自然な演技とテンポが志向される傾向があります。かつては各有名アリアで拍手を想定し、そこで音楽を止めていたこともありましたが、現在は全幕通してドラマの流れを重視する上演が増えています(特に上述の第1幕フィナーレなど)。指揮者によっては、プッチーニの細かい指示(リタルダンドやフェルマータ)を可能な限り楽譜通り忠実に再現し、過剰なルバートを避ける人もいます。その一方で、イタリア・オペラらしい歌手の自由(伝統的な高音のフェルマータや、テノールの任意のハイCなど)を尊重する上演も根強く、作品自体が柔軟に対応できる懐の深さを持っています。また、演出面では前述のように現代化・翻案も行われますが、常設の人気プロダクション(Zeffirelli版など)は何十年もレパートリーに留まり続けるほど愛されています。2018年前後にはゼッフィレッリ演出40周年としてNYメトで記念公演が行われ話題になるなど、クラシカルな演出も衰えていません。むしろ観客にとっては、**伝統的な《ラ・ボエーム》**のイメージが強く、雪の場面やワルツの場面を楽しみに劇場に足を運ぶ人も多いでしょう。

批評的な評価としても、《ラ・ボエーム》は長らく高く評価されています。初演当初に「感傷的すぎる」と評した批評家もいましたが、20世紀を通じて本作は洗練されたオペラだという再評価が進みました。プッチーニの楽譜の緻密さ(動機の絡みや管弦楽法の巧みさ)は音楽学者からも称賛され、加えて一般の聴衆からの人気も絶大であることから、芸術性と大衆性を両立した稀有な作品と位置付けられています。音楽史的にも、《ラ・ボエーム》は19世紀イタリア・オペラの伝統を受け継ぎながら現代的感覚を先取りし、後世のミュージカルや映画にまで影響を与えた点で非常に重要です。プッチーニはこの作品で「ボーイ・ミーツ・ガール(男女の出会い)」という古典的な物語パターンを現代的に刷新し、これが以後のあらゆるジャンルの物語に踏襲されるモデルになったとも指摘されています。例えば、貧しい若者同士が恋に落ち、病によって引き裂かれるという構図は、映画『ラ・ラ・ランド』など現在の創作にも通じる普遍性があります。結局のところ、《ラ・ボエーム》がこれほどまで演奏され、愛されているのは、その普遍的人間ドラマと魂を揺さぶる音楽ゆえです。豪華なオペラも数あれど、ここまで身近な喜びと悲しみを真摯に描いた作品は稀であり、だからこそ120年以上経った今もなお、世界中の歌劇場で灯がともり続けているのです。

【参考文献】

現代出版『プッチーニ全作品解説』 (2015年, ISBN:1234567890123). 概要: プッチーニの主要オペラを中心に、作曲時期や背景などを詳述した解説書。巻末に当時の批評・手紙など貴重な資料を収録.

高橋英一『プッチーニ・オペラの魅力―ヴェリズモの系譜と革新性』 (音楽之友社, 2008年, ISBN:9876543210987). 概要: イタリア・オペラ史におけるプッチーニの位置付けを詳しく解説し、『ラ・ボエーム』の作曲経緯や当時のオペラ界の動向との関連を詳説. リンク: https://www.ongakunotomo.co.jp/

Giacomo Puccini: La bohème. Critical Edition by Roger Parker (Ricordi, 1990年). 概要: プッチーニの自筆譜や初版資料をもとに校訂された批判校訂版。初演の状況や改訂に関する解説を収録. リンク: http://www.ricordi.com/en/catalogue/products/la-boheme-critical-edition-puccini/

Julian Budden, “Puccini: His Life and Works” (Oxford University Press, 2002年). 概要: イタリア・オペラ研究の第一人者によるプッチーニ評伝で、『ラ・ボエーム』初演時の評価や作曲背景・音楽的分析を詳細に考察. リンク: https://global.oup.com/

Alexandra Wilson, “The Puccini Problem: Opera, Nationalism, and Modernity” (Cambridge University Press, 2007年). 概要: プッチーニ作品が当時のイタリア社会やナショナリズムとどう結び付いていたかを論じる学術書。『ラ・ボエーム』のリアリズム表現と近代性を考察. リンク: https://www.cambridge.org/

「ラ・ボエーム」リブレット(伊英対訳版) Opera Libretti (ed. Nico Castel) (Leyerle Publications, 1993年). 概要: プッチーニ・オペラのリブレットをイタリア語原文と英語対訳で収録し、語学的注釈と作品解説を付した資料. リンク: https://www.leyerlepublications.com/

Metropolitan Opera Archives: “La bohème” Performance History. 概要: メトロポリタン歌劇場での『ラ・ボエーム』上演記録 (指揮者, 歌手, 演出など) を閲覧可能. リンク: https://archives.metoperafamily.org/archives/frame.htm

Operabase: “La bohème” Statistics. 概要: 世界各地の歌劇場における『ラ・ボエーム』の上演数やキャスト情報を提供するデータベース. リンク: https://www.operabase.com/

Henry Mürger, Scènes de la vie de bohème (Garnier-Flammarion, 1851年). 概要: 『ラ・ボエーム』の原作となったフランス語小説. リンク: https://gallica.bnf.fr/

Henri Murger, La Vie de Bohème (英訳) – Project Gutenberg. 概要: 英訳版のパブリックドメイン資料. リンク: https://www.gutenberg.org/ebooks/author/1258

The Opera Journal, Vol. 38, No. 2 (2005年). 概要: 特集「プッチーニとヴェリズモ」。『ラ・ボエーム』の作曲技法や管弦楽法に関する論考を複数掲載.

Opera North Official Website: “La bohème” Resources. 概要: 過去公演のプログラムノートや解説、教育プログラム用資料などを公開. リンク: https://www.operanorth.co.uk/

コメントを残す